先日、以前ご相談いただいた方からご連絡いただきました。

聞くと、相談者の父親が亡くなり相続手続きが発生したのですが、遺産が多く相続税の申告が必要だったので税理士さんに頼んで相続税の申告をしてもらったとのこと。

その相続手続きの中、遺産のうち、A土地は相談者、B土地は別の相続人(相談者の妹)が取得することで協議はまとまっていたのですが、税理士さんが、「A、Bの土地両方とも相談者と相談者の妹の共有で相続すれば特例措置が使えるので相続税が安くなる」「一旦は2名の共有の土地として相続しておいて、相続税の申告後にそれぞれの土地について共有物分割手続き(※)を行い名義を移して単独所有にすればいい」「相続手続きと共有物分割手続きの2回名義変更する費用は発生するが、相続税が安くなるメリットの方が大きい」との提案を受けたそうです。

(※)共有物分割・・不動産などを2名人以上で共有している場合に、その共有状態を解消する手続

相談者の方はその提案を受け入れ、A、Bの土地を妹さんと共有で相続することにし、その登記手続きが完了しました。その後、相続税の申告も完了したので共有状態を解消すべく「共有物分割」の手続きを行おうとしたところ、A、Bの土地両方とも農地であり、このままでは「共有物分割」の手続きが行えないことが判明しました。

相談者の方は当初、税理士さんが紹介した別の司法書士とやり取りしていたものの、一連の相続手続きやこの農地の取り扱いについて話がかみ合わず、面識があった弊所にご相談いただいたわけです。

土地が農地の場合、農業保護のため、「農地法」という法律により農地を農業以外の目的に使用したり、名義を変更したりすることに規制をかけています。詳細な説明は割愛しますが、A、Bの土地(農地)を共有物分割するには農業委員会の許可を取得するなり、AとBの土地を宅地や雑種地等に転用するなり(農地を宅地や雑種地を変更するのにも農業委員会の許可は必要です)する必要があります。許可の取得の要件が様々あるため、申請すれば絶対可能、というものではありません。

共有物分割手続き以外にも、「持分放棄」という手段を使えば、農業委員会の許可をとらなくても名義を変更することができます。しかし、持分放棄の場合、このケースでは数百万単位の贈与税が相談者と妹さんに課税されることになるので使えません。今後何とか農業委員会の許可を取得し、共有物分割手続できないかを検討するしかない状態です。

相談者が税理士さんに確認したところ、税理士さんは今回の提案をする際A土地B土地が農地であることや農地法などについて全く考慮しておらず、他の専門家に確認もしなかったことが判明しました。しかもそれを相談者が指摘したとき、「自分の職域ではない」と非を認めなかったそうです。

確かに不動産の登記や農地法の許可は税理士さんの分野ではありませんが、だからといって自分が提案したとおりの結果にならなくても責任がない、というものではないと思います。

専門家だからこそ、周辺の分野に対する知識を深め、他の士業との連携を深めることが必要だと思います。

ラプラと立ち寄ったお店の紹介。1件目は「えびそば一幻」新宿駅西口から徒歩5分、ラーメン激戦区なので他にも名店はいくらでもあるのだろうが、何となくここに惹かれた。21時入店、店内はカウンターのみ20席程度、ウェイティングは10名以上、食べログ3.5以上なだけにさすがの人気ぶりだ。店内には芸能、スポーツ分野で活躍する有名人のサイン色紙でいっぱいだ。が、それ以上に気になるのはスタッフも、来店する客も、アジア系外国人が半分弱を占めている。

ラプラと立ち寄ったお店の紹介。1件目は「えびそば一幻」新宿駅西口から徒歩5分、ラーメン激戦区なので他にも名店はいくらでもあるのだろうが、何となくここに惹かれた。21時入店、店内はカウンターのみ20席程度、ウェイティングは10名以上、食べログ3.5以上なだけにさすがの人気ぶりだ。店内には芸能、スポーツ分野で活躍する有名人のサイン色紙でいっぱいだ。が、それ以上に気になるのはスタッフも、来店する客も、アジア系外国人が半分弱を占めている。 目は「たいめいけ

目は「たいめいけ ん」。東京駅から徒歩10分程度、日本橋のオフィス街にある店舗。オムライスが食べたくて入ったお店。タンポポオムライスは伊丹十三監督の映画「タンポポ」に由来しているそうだが詳細はよく分からない。その看板メニューをオーダーする。店は1階と2階があり、少しコンセプトが違っていて、同じ店なのだが2階の方が少し高級だ。後で知ったのだが1階にはオムライス以外にもハヤシライス、ロースカツ、ハンバーグ、スパゲティー、洋食と言われる類いのものは一通りあるし、極めつけはラーメンまであるらしい。何かの手違いで2階に入ってしまったのだが、私ごとき者には当然1階の方がしっくりくるに決まってる。帰り際、外から1階の中の様子を恨めしそうに見ながら帰路につく。

ん」。東京駅から徒歩10分程度、日本橋のオフィス街にある店舗。オムライスが食べたくて入ったお店。タンポポオムライスは伊丹十三監督の映画「タンポポ」に由来しているそうだが詳細はよく分からない。その看板メニューをオーダーする。店は1階と2階があり、少しコンセプトが違っていて、同じ店なのだが2階の方が少し高級だ。後で知ったのだが1階にはオムライス以外にもハヤシライス、ロースカツ、ハンバーグ、スパゲティー、洋食と言われる類いのものは一通りあるし、極めつけはラーメンまであるらしい。何かの手違いで2階に入ってしまったのだが、私ごとき者には当然1階の方がしっくりくるに決まってる。帰り際、外から1階の中の様子を恨めしそうに見ながら帰路につく。 のコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

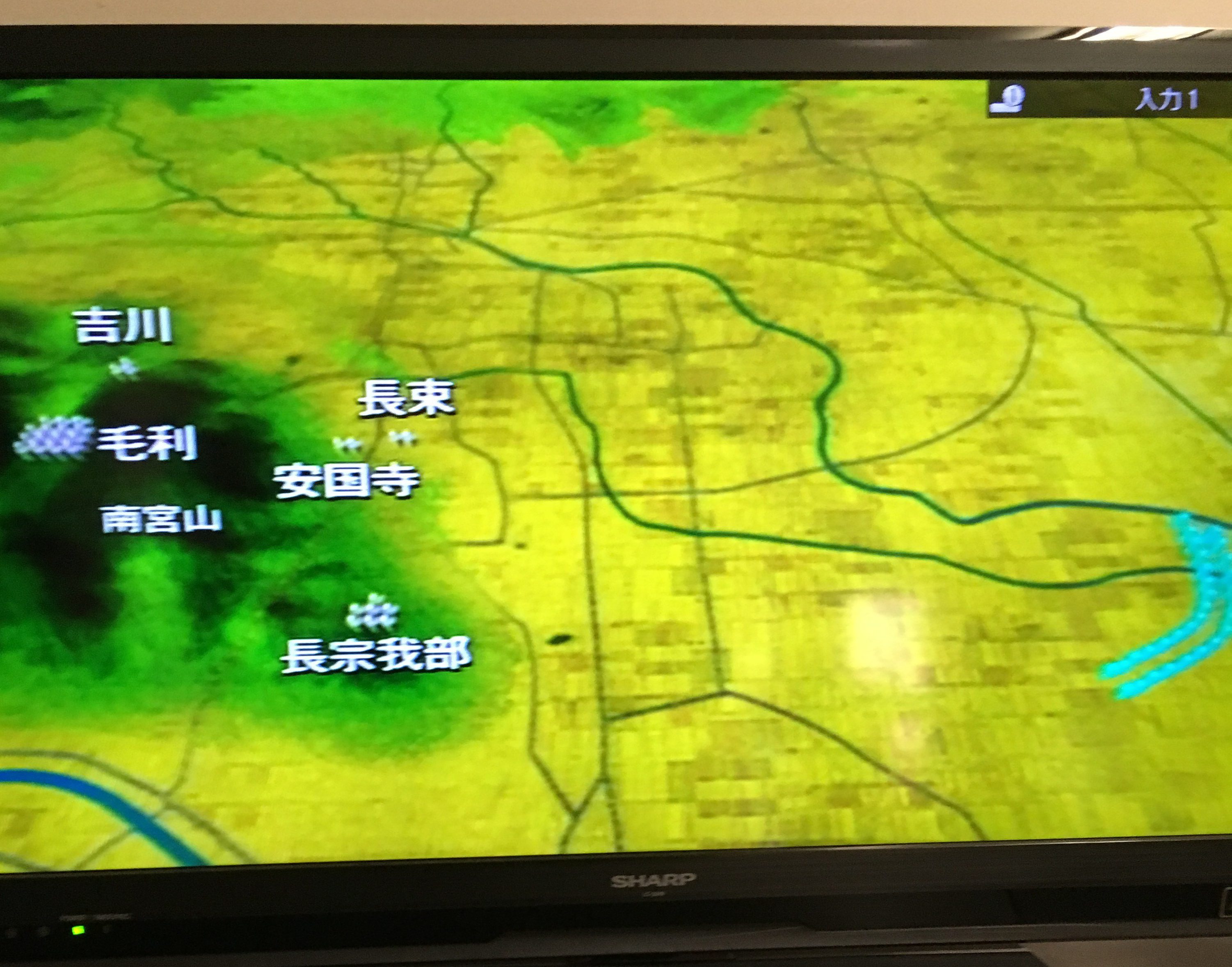

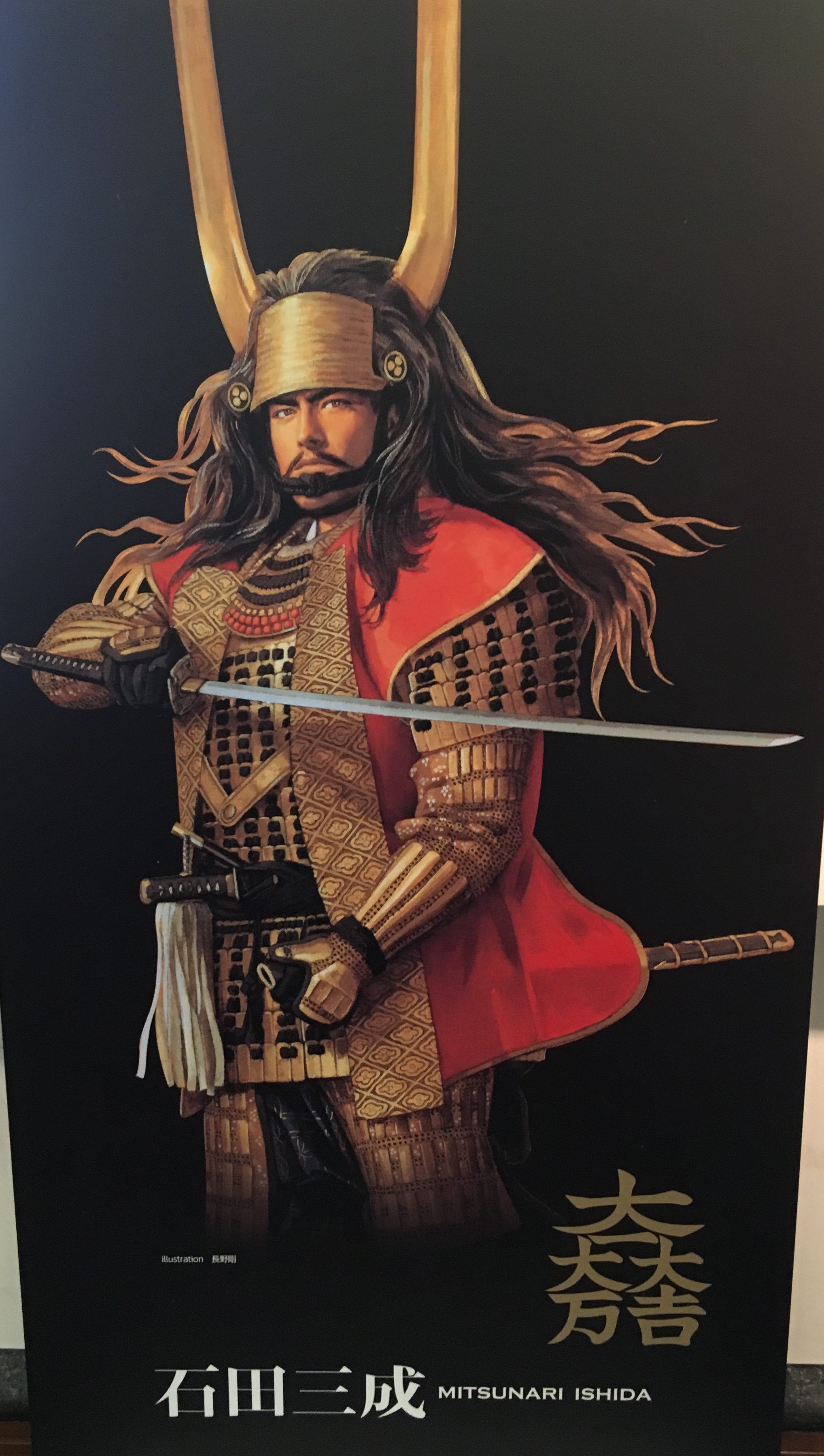

のコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。 へ行軍するとの情報を西軍に流し、三成率いる西軍は、おびき出されるように先回りして関ヶ原西方に布陣する。

へ行軍するとの情報を西軍に流し、三成率いる西軍は、おびき出されるように先回りして関ヶ原西方に布陣する。 深い。しかもこのVTR、監修はなんと、今は亡き堺屋太一氏である。余さず観ようとすると2時間を超えるボリュームだが、あまりの面白さにこばやしは釘付けとなる。

深い。しかもこのVTR、監修はなんと、今は亡き堺屋太一氏である。余さず観ようとすると2時間を超えるボリュームだが、あまりの面白さにこばやしは釘付けとなる。 おける布陣、軍勢を見た限りでは西軍有利と言われるこの戦い。それがなぜ半日という短期間で東軍の勝利に終わったのか?この城にある展示物は、そんな興味をかき立てる。大垣城から決戦の地まで、わずか15キロ…関ヶ原にまつわるこばやしの歴史探訪が今、始まる。(こばやし)

おける布陣、軍勢を見た限りでは西軍有利と言われるこの戦い。それがなぜ半日という短期間で東軍の勝利に終わったのか?この城にある展示物は、そんな興味をかき立てる。大垣城から決戦の地まで、わずか15キロ…関ヶ原にまつわるこばやしの歴史探訪が今、始まる。(こばやし)