「叶(かなう)」のブログです。

ブログ

ブログ

信託の基礎

前回は、利益相反行為の禁止に関する31条1項について話しました。では、利益相反行為はすべからく禁止かというと2項でその許容を定めています。

1号は信託行為の許容の定め、2号は受益者の承認、3号は包括承継、4号は合理的必要性・受益者の利益・正当理由です。

前回の事例は利益相反行為に該当すると判断しました。そこで31条2項1号の信託行為の許容の定めを信託契約に記載しました。つまり、物上保証ができるようにしたわけです。

これが委託者の要望だったからです(余談ですが、委託者は孫へ贈与の意向があったものの税の関係から断念し、信託設定を選択したものです)。

このように、信託設定・信託契約の段階から携わった場合は、委託者の意向をしっかり汲み取って、利益相反行為に該当する事項があれば、あらかじめ信託契約に反映して31条2項1号の利益相反行為の許容を定めておくことが大事です。これは、登記の方にも影響します。信託登記の後続登記として抵当権設定登記をする際、信託目録に利益相反行為の許容を定めておけば安心して取り組むことができます。絶対に見落としてはいけない条文です。(小出)

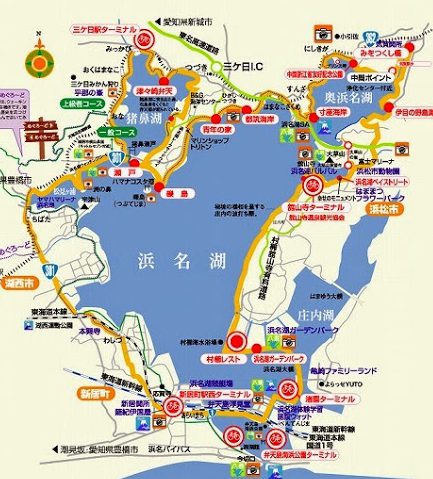

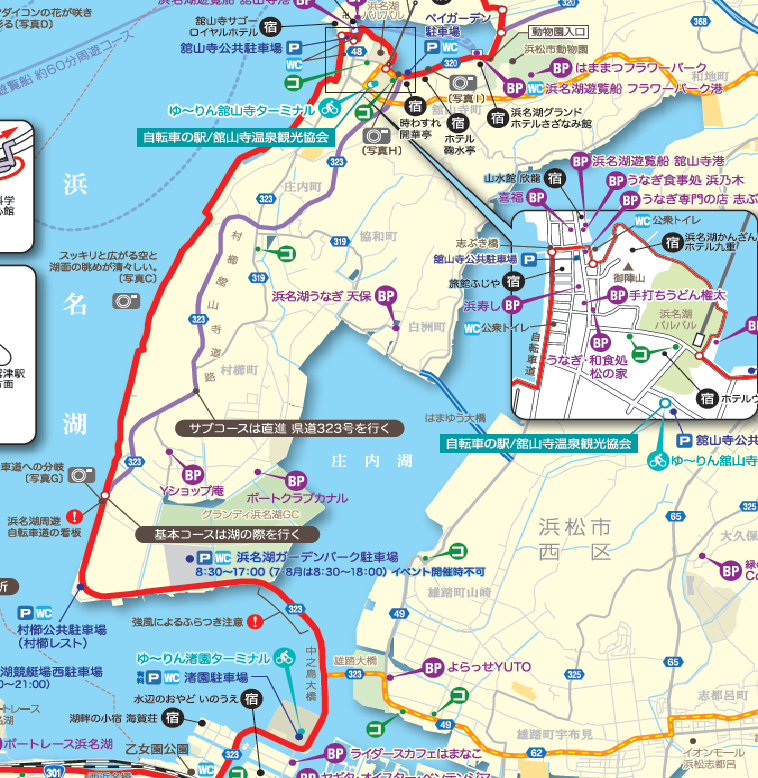

こば紀行#77 浜名湖チャリ走③

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第77回目は浜名湖チャリ走③~奥浜名湖編

前回までのあらすじ~ 4年前の9月、こばやしと3名の仲間達はチャリで浜名湖を1周する冒険に出た。どこか真夏の面影を残しつつも優しく照らす日差しと、さわやかな空気、青く澄み渡る湖面を眺めながら、浜名湖東岸をチャリで走り抜けた。そして、問題の難所にさしかかった。

遊園地パルパル、浜松動物園を過ぎたあたりから緩やかな上り坂にさしかかる。それまでのサイクリングロードから一変、普通の県道の、ただの上り坂がひたすら続く。ロードバイクならともかく、ママチャリに乗ったまま漕ぎ続けるなど到底不可能で、必然、降りて山を越えることとなる。距離にして1.2キロ、上り坂の上、チャリを引いて歩くとなると時間にして30分はかかる。9月といえど、この時ばかりは日差しが強烈に僕らを照りつけ、汗を拭いながらひたすら上る。当然、会話などはない。この山越えが仲間達の心を折った。

山を越えると奥浜名湖、気賀の街並みが現れる。観光案内を兼ねてることもあり、ベタなところだが、鰻の名店「清水屋」で昼食を取った。およそ1時間待った後、待望の鰻重が登場!しかし、一同どこかテンションは上がらない。その理由は無論、あの山越えのダメージによるものだ。食後、4人の間で会談が開かれる。議題はもちろん、「浜名湖チャリ1周計画」の続行か断念か。4人の内訳はゆとり世代(1986年生)の2人とオイルショック世代(1974年生)のこばやし、その中間のおしん世代(1983年生)のもう1人。意見は割れた。断念、引き返しを主張するゆとりの2人と、計画続行を主張する強行派のこばやし、そして、沈黙を続けるもう1人…この計画の立案者であるこばやしとしてはここで引き返すなどもってのほかで、むしろここからの道のりがこの計画の真 骨頂だと訴えた。

骨頂だと訴えた。

しかし、「疲れた疲れた」と駄々をこねるゆとり達には何も響かない。駄々っ子達の意見には抗えず、結局鰻屋を出て、来た道を引き返すこととなった。無念だ…浜名湖を照らす午後の日差しがどこか切ない。と、思っていたのは私だけで、他の3名はそうでもないようだ→。こんなポーズとる体力が残ってるなら1周できただろ!! まあいい、いずれにせよ少なくとも私にとってはかけがいのない思い出の1ページとなった。(こばやし)

遺言書を見直す

数年前、弊所で遺言書の作成のお手伝いをした相談者の方から、

『A土地を息子に生前贈与することにしたから手続きをお願いしたい』

とご相談をいただきました。

以前作成した遺言書では、A不動産は相談者の死亡後に売却した上、相続人全員で売却代金を分配することになっていました。

今回A土地を息子に生前贈与してしまったら、遺言書の内容を履行することができません。このような場合、遺言書の「A不動産は相談者の死亡後に売却した上、相続人全員で売却代金を分配する」という部分が撤回されたことになります。

遺言書は、何度でも撤回や書き換えが可能ですし、遺言書の内容と矛盾する財産の処分も有効です。

相談者の方に、『生前贈与は可能ですが、遺言書のA土地に関する部分を撤回することになりますが、それで大丈夫ですか?他の相続人のことも考えて遺言書のほかの部分を手直ししますか?』と確認したところ、実は、相談者の方には遺言書作成後に新たに取得した不動産があったり、A土地以外に処分した不動産があったりと財産内容が遺言書作成時と大きく異なっていました。

相談者の方は、遺言書を作成して以来、ご自身の遺言書を見返したことがなかったため、どんな内容の遺言書にしたのか正確に覚えておらず、また、財産内容も変動したので、それぞれの財産が結局どう承継されるのか(遺言書の効力がどのように及ぶのか)よく分からなくなってしまったそうです。

一旦遺言書を作成した場合でも、相続が起こるまでに長い時間がかかる場合も多く、その間に事情が変わったことなどを理由に、遺言書の内容を撤回したいと考え直す場合や、その修正が必要となる場合があります。ただ、遺言の撤回や、その修正方法には決まりごとがあり、法律で定められている方法で撤回や修正を行わないと、その撤回や修正が認められないという危険があります。

遺言書を作成した場合でも、定期的に見直しを行い、過不足がないか確認されることをお勧めいたします。

今年度の試験合格者をお迎えしました。

司法書士試験は毎年夏に開催され、秋に合格発表があります。

昨日は、毎年恒例となっている試験合格者をお迎えするためのセレモニーが開催されました。

これから合格者は、半年ほどの間、超過密スケジュールの新人研修期間を過ごしたうえで、晴れて司法書士の看板を掲げるための条件が調うこととなります。

近く「叶」にも新メンバーをお迎えしたいと思います! (中里)

受託者がいれば成年後見人は不要?

民事信託のセミナーのチラシや、書籍、ホームページでの紹介文を読むと、成年後見制度の代わりに民事信託を活用することを推奨するような文章を目にします。

それを鵜呑みにして、民事信託を活用して受託者がいれば、あたかも成年後見人は不要のように思っていらっしゃる方がいたとしたら注意が必要です。

確かに、受託者は、委託者兼受益者が認知症になっても、あらかじめ信託契約等で定められた財産の管理、処分や資産の運用(特に積極的な運用は、成年後見制度では認められていません)をすることができます。

でも、そのことをもって、成年後見人が不要とまでは言えないのです。

例えば、年金などの本人にしか支給されない財産は、本人が認知症などにより判断能力に問題が発生した場合には、受託者は年金が振り込まれる銀行口座から出金したりすることはできません。たとえ、その口座から受託者が管理する口座へ自動送金することになっていても同じです。自動送金は継続すべきではありません。

そうした場合には、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをして、成年後見人を選任してもらうことが必要となります。

しかも、受託者となっている方は、その役割の違いから成年後見人となることはできないとされています。

以上のように、民事信託を活用したからといって、成年後見制度の活用が不要になるわけではありませんので注意が必要です。(名波)

相続登記について(3)

◎管理清算主義

この形態では、死亡などの相続原因が発生した場合、相続財産は直ちに相続人に承継されず、一旦死者の人格代表者(personal representative)に帰属させ管理させます。管理生産主義では【債務】について包括承継主義と異なり、建前上は相続人が被相続人の債務を承継することはないとされています。人格代表者が被相続人の利害関係人との間で財産関係の清算をし、その結果プラスの財産が残る場合はそれを相続人が承継します。

これは英米で採用されている形態です。もっとも、相続財産が小額の場合は費用倒れになること、多額の場合でも清算手続を経ない方が経済的に望ましい場合もあるため、現実には清算手続を経ずに債務も含めてそのまま相続人が財産を承継する便法が採られることもあります。

◎英米法では管理清算主義が採用されていますが,我が国・フランス・ドイツ・韓国・台湾では包括承継主義が採用されています。(本木敦)

信託の基礎

まず、31条1項に利益相反行為の禁止が定められています。

1号は自己取引、2号は信託財産間取引、3号は双方代理取引、4号は間接取引です。

ここでは、4号だけ確認します。

「信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの」

ここで注目してほしいのは、「利害関係人」という言葉です。この「利害関係人」とは、どの程度の範囲の人をいうのでしょうか?

事例を申し上げます。老齢の親が委託者兼受益者、受託者をその子とします。

信託財産の一つに土地がありました。将来、孫が結婚して住宅を建築したいときにこの土地を提供したいと考えています。そうなると、金融機関から借り入れをする際、建物と同時に土地にも担保設定をすることが考えられます。物上保証です。このとき、このお孫さんは「利害関係人」に入るのでしょうか?これは、私が実際に経験した実例です。

実は、利害関係人に関して信託法は定義していません。したがって、これは解釈によるしかありません。そもそも、利益相反関係というものは、売買契約における売主と買主のような関係を指します。このとき、売買代金が上昇すれば、売主は利益に、買主は不利益に、といった関係になります。このように一方の利益が他方の不利益となる関係を禁止しているのは、受託者が「他人のため」に信託財産を所有しているからです。そして、間接取引まで禁止しているのは、利益相反行為の利益が、受託者の利益と同一視できる場合を対象とするからです。以上のような趣旨を考慮すれば、「利害関係人」とは、受託者と利益を共通にする者を指すと解することができます。

このように解釈した場合、具体的にどのような人が「利害関係人」になるのかを例示したものとして、アメリカ統一信託法典が参考になります。

これには、

・受託者の配偶者

・受託者の子孫・兄弟姉妹・親、またはそれぞれの配偶者

・受託者の代理人または弁護士

・受託者または受託者につき重要な利益を有する人が、受託者による最善の判断を下す際に影響を与える可能性をもつ利害関係にある法人その他の人または事業体

と規定されてます。もちろん、規定のあり方が異なりますので、そのまま日本の信託法に取り入れることはできないと思いますが、一つの参考になると思います。

私も、この規定を参考に孫を利害関係人と判断しました。したがって、孫を債務者とした物上保証は、利益相反行為の禁止によりできないことになります。(小出)

こば紀行#76 浜名湖チャリ走②

このコーナーでは、浜松から日帰りで 行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第76回目は浜名湖チャリ走②~東岸編

あれは良く晴れた土曜日だった。まだ残暑が厳しい9月のことだ。前日の結婚式からそのまま浜松に滞在した3名の仲間達とこばやしは8時にホテルロビーに集合し、このチャリ走の出発地となる弁天島に向かう。弁天島海浜公園で自転車をレンタルし、いざ、全長67.1キロ、浜名湖1周の冒険に出た!

透き 通るような青空の下、4人は爽快に自転車を漕ぎ始める。心地よい風を切りながら、左右に湖面を眺め中之島大橋を渡る。進行方向遥か向こうにはパルパルの観覧車が見える。前半の東岸はほんとに自転車道がよく整備されていて、併走して会話もできる上に走っていてとにかく気持ちが良い。仲間達もずいぶんとご満悦の様子だった。村櫛のあたりからは道が湖面のすぐそばを通るため、波の音と潮の香りも感じることができる。が、今振り返ると、我ら一行が1番テンションが高かったのもこのあたりまでだった。

通るような青空の下、4人は爽快に自転車を漕ぎ始める。心地よい風を切りながら、左右に湖面を眺め中之島大橋を渡る。進行方向遥か向こうにはパルパルの観覧車が見える。前半の東岸はほんとに自転車道がよく整備されていて、併走して会話もできる上に走っていてとにかく気持ちが良い。仲間達もずいぶんとご満悦の様子だった。村櫛のあたりからは道が湖面のすぐそばを通るため、波の音と潮の香りも感じることができる。が、今振り返ると、我ら一行が1番テンションが高かったのもこのあたりまでだった。

1時間半も走ると遊園地パルパルの裏側、舘山寺ロープウェイの直下にある、→写真 のスポットに辿り着く。ここはその昔、同職の黒いK氏夫妻の思い出の場所だと聞かされていたので、仕方なく立ち寄った。2人の思い出を想像できるほどの想像力もないしその気もないが、良い場所なんだと思う。黒K氏のメモリアルスポットをあとにした一行は、浜松動物園前を通過し、気賀にあるうなぎ屋を目指して進む。が、この直後、仲間達が分裂する引き金となる難所に直面する…(つづく)

のスポットに辿り着く。ここはその昔、同職の黒いK氏夫妻の思い出の場所だと聞かされていたので、仕方なく立ち寄った。2人の思い出を想像できるほどの想像力もないしその気もないが、良い場所なんだと思う。黒K氏のメモリアルスポットをあとにした一行は、浜松動物園前を通過し、気賀にあるうなぎ屋を目指して進む。が、この直後、仲間達が分裂する引き金となる難所に直面する…(つづく)

自分でできる

最近、インターネットの普及、技術革新が進んだことにより「専門家は不要になるのではないか」という話があちらこちらで囁かれております。

現に、ネットには『自分でできる』『誰でもできる』などの謳い文句により、専門家に頼むより費用が安く出来上がるサービスを提供している業者がおります。

例えば、ある業者のサイトでは、会社設立を専門家に頼まなくても、予め決めれらた事項を入力すれば、自分で書類が作成することができ、指示通り進めれば無事会社が設立できるようになっています。費用も最低限で設立することができ、顧客満足度も非常に高いとのことでした。

また、ネットには様々な情報があふれています。中にはネットから書式の雛形を無料で取得し、法務局に相談の上、全部自分で手続きして会社を設立した人もおり、できる限り自分でやりたいという人は増えているそうです。

私としては、このようなサービスや行動を頭から否定する気はありません。顧客にとって利便性が高く、ニーズもありますし、今まで、専門家の方が『専門家』であることや『独占業務』であることに安心してしまい、大した努力をしてこなかったことも事実だと思います。

ただ、専門家に相談せずに手続した方の書類を見た際に非常に多く感じることは、『確かに手続きは完了しているけど、これって色々と問題あるな』というものです。

正直に申し上げまして、あからさまに間違っている場合や書類が足りない場合以外は、基本的には手続自体は完了します。ただ、手続きは完了しているからその方にとって過不足ない出来なのか、というと、大変失礼ですが、イマイチなことも少なくありません。(無論、その方にとっては安い方が大事なのでそが一番、ということでしたら大きなお世話ですが)

専門家の視点からすると、『ここをああしておけば、後々この業務をやる場合に便利なのに』とか、『この会社の株主構成の場合、この定款の文言だと将来揉める可能性があるから、やめておいた方がよかったのに』など、表面には出ていない問題に気が付くことがあり、相談してくれれば良かったのにと思います。

まずは専門家の側が、高い費用を払う価値があると思ってもらえるようになるのが先だと思いますが、費用だけで決められてしまうことに抵抗を覚える今日この頃です。

法廷対決!

いきなり、いかついタイトルですみません。

報酬シリーズでも、司法書士は裁判手続きに携わっていることをご紹介しました。紛争額が140万円を超えない民事トラブルであれば、弁護士と同様、依頼者の代わりに相手示談交渉をしたり、訴訟代理を務めることもできます。

現在、私の事務所では、この手の事案が6~7件進行中ですが、このうちの半分は相手の代理人も司法書士が就任しています。

普段、顔なじみの同職が裁判の相手方となると「なれ合いが生じるのでは?」との疑問も聞こえてきそうですが、そこは仕事です。依頼者の目的を少しでも叶えるため、日々奮闘しております!

今までも、司法書士同士で裁判を争った事案は何度かありますが、ケースとしてはとても希少だと思います。

多くの司法書士が裁判手続きの受任をもっと積極的に取り組んでいく必要がありますが、私は県司法書士会の広報担当を務めている立場上、司法書士会全体としても、利用者の皆さんに「身近なトラブルは司法書士にお任せを!」というようなキャンペーン広告などにアイディアを募らせ、堅苦しくない効果的な広報活動を展開する必要もあると感じています。 (中里)