本木敦です。

信託のお話ではないですが,少し箸休めにおつきあいください。

江戸時代以前は,子どもの教育といえば漢文であったと言われている。

「かつて,漢文の素読が行われていた。ろくに字も読めないような幼い子どもに,四書五経といった,最高度の古典を読ませる。読ませるというのは正確ではない。声を出して朗誦するだけである。先生は意味をご存知だが,習うこどもには,チンプンカンプン,何のことかさっぱり分からない。しかし,漢文の素読では,意味を教えないのが普通で,だからこそ素読というわけである。いくらこどもでも,ことばである以上どういうことが気にならないわけがない。」(思考の整理学 外山滋比古)

私は,幼少の頃,母親から,平家物語の冒頭であるとか,方丈記などの古典の素読をするように言われていた。しかし,まったく意味はわからなかった。ただ,リズム,テンポがよく割と直ぐに覚えることができた。ただそれだけだった。私は,この古典の意味を理解したいとは思うことがなく,ただ覚えていただけだった。

年齢を重ねるにつれて,幼少の頃,覚えた古典の意味が少しづつ理解できるようになった。先に挙げた古典は中学校高校でも学んだが,当時,私の最も嫌いな教科は古典。素読と古典の成績は必ずしも結びつかないものだと思う。理解できるようになってきた古典は,自らの行動の規範となっている。

母親の素読教育に感謝したい。このようにだんだん理解することになるものも大切だと,人の親になって思うものである。

間半、戦国北条

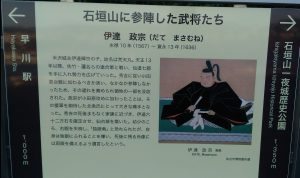

間半、戦国北条 氏の時代に難攻不落と言われたこの城は、町全体を土塁と堀が取り囲む全長9㎞にも及ぶ総構えが築かれ、小田原征伐の際には6万の兵で22万の豊臣軍を迎え撃ちました(B地点)。とはいえ、この城の歴史的背景については、ここの読者の皆さんには釈迦に説法かと思われますのでここで割愛。私は今回電車で訪れましたが、大晦日だったため、天守閣にも歴史資料館にも入場できず(12/31~1/2休館)、このままでは、年の瀬に俺は一体何しにここまで来たんだ?との自責の念に駆られたので、せめて秀吉目線(上から目線)で小田原城を見てやろうと、石垣山一夜城も併せて回りました(A地点、写真は秀吉目線の小田原城一帯→)。

氏の時代に難攻不落と言われたこの城は、町全体を土塁と堀が取り囲む全長9㎞にも及ぶ総構えが築かれ、小田原征伐の際には6万の兵で22万の豊臣軍を迎え撃ちました(B地点)。とはいえ、この城の歴史的背景については、ここの読者の皆さんには釈迦に説法かと思われますのでここで割愛。私は今回電車で訪れましたが、大晦日だったため、天守閣にも歴史資料館にも入場できず(12/31~1/2休館)、このままでは、年の瀬に俺は一体何しにここまで来たんだ?との自責の念に駆られたので、せめて秀吉目線(上から目線)で小田原城を見てやろうと、石垣山一夜城も併せて回りました(A地点、写真は秀吉目線の小田原城一帯→)。

自問自答と葛藤の上、店に足を踏み入れ注文すると、黒いドロっとしたルーにライスが見えない程のカツとキャベツが乗ったカレーが登場。ルーは55の行程を5時間かけて煮込み、それを55時間寝かせて熟成させたそうな。ゴーゴーの名前の由来は創業者が松井秀喜の大ファンで、その松井の背番号55から取ったんだと、グーグル先生がおっしゃっていました。静岡から最寄りの店舗です、是非お試しあれ。 (こばやし)

自問自答と葛藤の上、店に足を踏み入れ注文すると、黒いドロっとしたルーにライスが見えない程のカツとキャベツが乗ったカレーが登場。ルーは55の行程を5時間かけて煮込み、それを55時間寝かせて熟成させたそうな。ゴーゴーの名前の由来は創業者が松井秀喜の大ファンで、その松井の背番号55から取ったんだと、グーグル先生がおっしゃっていました。静岡から最寄りの店舗です、是非お試しあれ。 (こばやし)