最近、遺言や相続の相談と合わせて、『民事信託』について相談したいという方がいらっしゃいます。

相談者の多くは、自分が財産を残す側(親)ではなく、自分が財産をもらう予定(子)の方です。

親子の資産状況を比べた場合、親の方が子より資産がある場合が多く、親の資産管理や遺産の分配方法は子の人生に大きく影響を与える重要な問題です。

また、高齢化社会の中で、親の世話や介護、財産管理などが問題となるのと同時に、その費用負担をどうするかも問題となっております。自分の親が認知症になり、預貯金が自由に使えなくなったら介護費や財産管理の費用はどうすればよいのか、という不安がとても大きいと思います。

親の意思能力がない場合、家庭裁判所で成年後見人を選任し、成年後見人が親の財産を管理するケースもありますが、成年後見人は厳格な財産管理が要求されます。よく、成年被後見人となった親の財産から孫へのお年玉や入学祝、成人祝、親族の香典などの慶弔費を支出できるかという相談をいただきます。常識的な金額の範囲内であれば、支出しても問題ないとされておりますが、支出の必要性や相当性(金額など)について、慎重な判断が必要であり、誰もが納得できるものでなければならないとされ、場合によっては家庭裁判所に事前に相談していただく必要がある場合もあります。

親の財産管理が子にとって社会的な不安となりつつある昨今、親が元気なうちに『民事信託』を使って親から子へと財産管理の権限を移し、認知症対策をしたいという気持ちはもっともだと思います。

しかし、肝心の親が積極的でないケースが多く見受けられます。

民事信託を拒否はしないものの、別に積極的にはやらない。興味がない。誰に財産を残したい、とか誰に面倒を見てほしい、という要望があまりなく、本当は家族が適当にやってくれればいいと思っているケースです。このケースで一番問題なところは、親は本当は興味がないけど、子には言えなくて何となく言われるがまま民事信託の契約をしてしまうところです。

こういった方は本当は信託してもしなくてもどっちでもいいけど、子に説得され、子には将来世話になるかもしれない負い目があるのであまり反抗できず、何となく司法書士の所へ連れてこられた方で、相談中も真剣に考えずに、子の好きなようにさせればいいや、という態度をされます。本来であれば、この「民事信託」の中心人物は親(委託者)であり、信頼できる人(受託者)に財産を渡し、受託者が委託者の意思や目的に沿って財産管理をするのが制度の趣旨です。しかし、このような方は積極的に子に反対したり、自分の意思を表明しないので、結果的には子の意見のみが投入された信託となってしまいます。親の『子が財産管理の権限を渡せというから子に従う』という姿勢から生まれた信託は、親の意思に沿うどころか、子が親の財産を好き勝手に管理処分できるように親から財産を取り上げることになってしまいます。

民事信託を有効に利用することにより家族が困らないようにすることは結果的に可能ですが、家族のために制度があるわけではなく、あくまでも親(委託者)の意思を尊重するための制度なので、親が本当はどうしたいかが重要になります。

相談を受ける側としても、委託者の本当の意思を汲み取るよう努力しますが、家族間の話し合いの中で、親が意見を言いやすい環境を作っていただき、その上で将来の財産管理について話し合っていただく必要があります。

ットをご紹介しています。

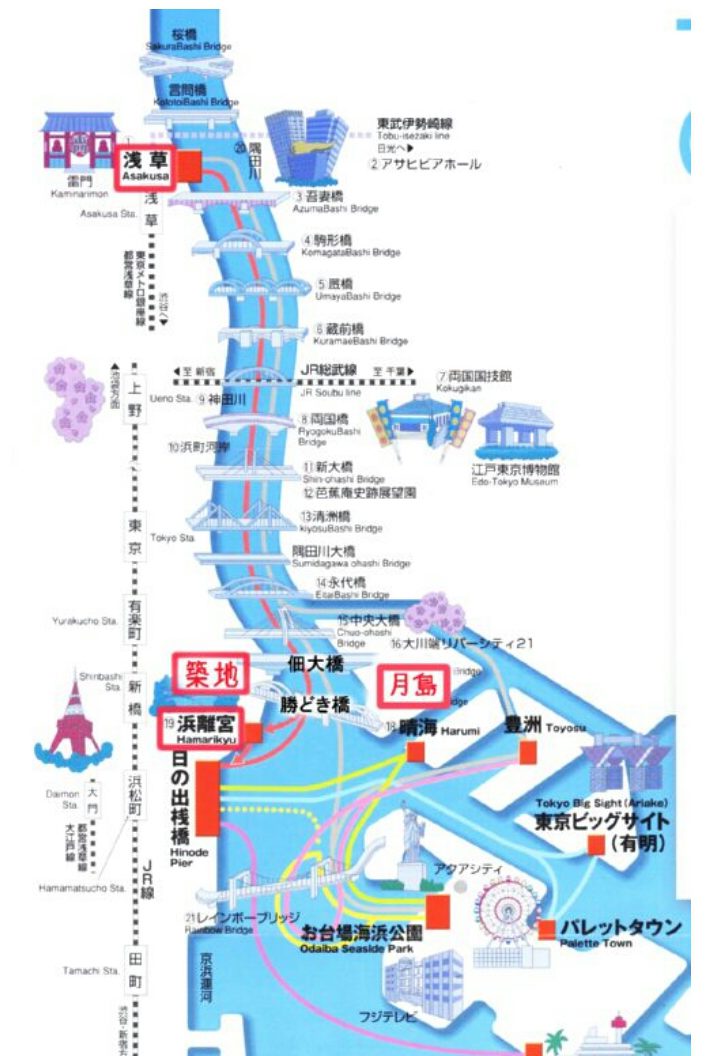

ットをご紹介しています。 現れる。何カ所か行先があるが、とりあえずお台場行きを購入、1,260円である。橋を渡ればすぐのところに東京スカイツリーがあるが今回は無視。以前、登ったこともあるが、外からの見た目ほど中身は大したことがないというものの典型だと記憶している。隣がアサヒビールの本社ビルで、金色の雲のようなオブジェは炎を模っている。どう見ても雲にしか見えないが、本来は縦にする予定だったものが、建築基準法や日照権の関係で横に置かざるを得なくなったものだそうだ。

現れる。何カ所か行先があるが、とりあえずお台場行きを購入、1,260円である。橋を渡ればすぐのところに東京スカイツリーがあるが今回は無視。以前、登ったこともあるが、外からの見た目ほど中身は大したことがないというものの典型だと記憶している。隣がアサヒビールの本社ビルで、金色の雲のようなオブジェは炎を模っている。どう見ても雲にしか見えないが、本来は縦にする予定だったものが、建築基準法や日照権の関係で横に置かざるを得なくなったものだそうだ。 水上

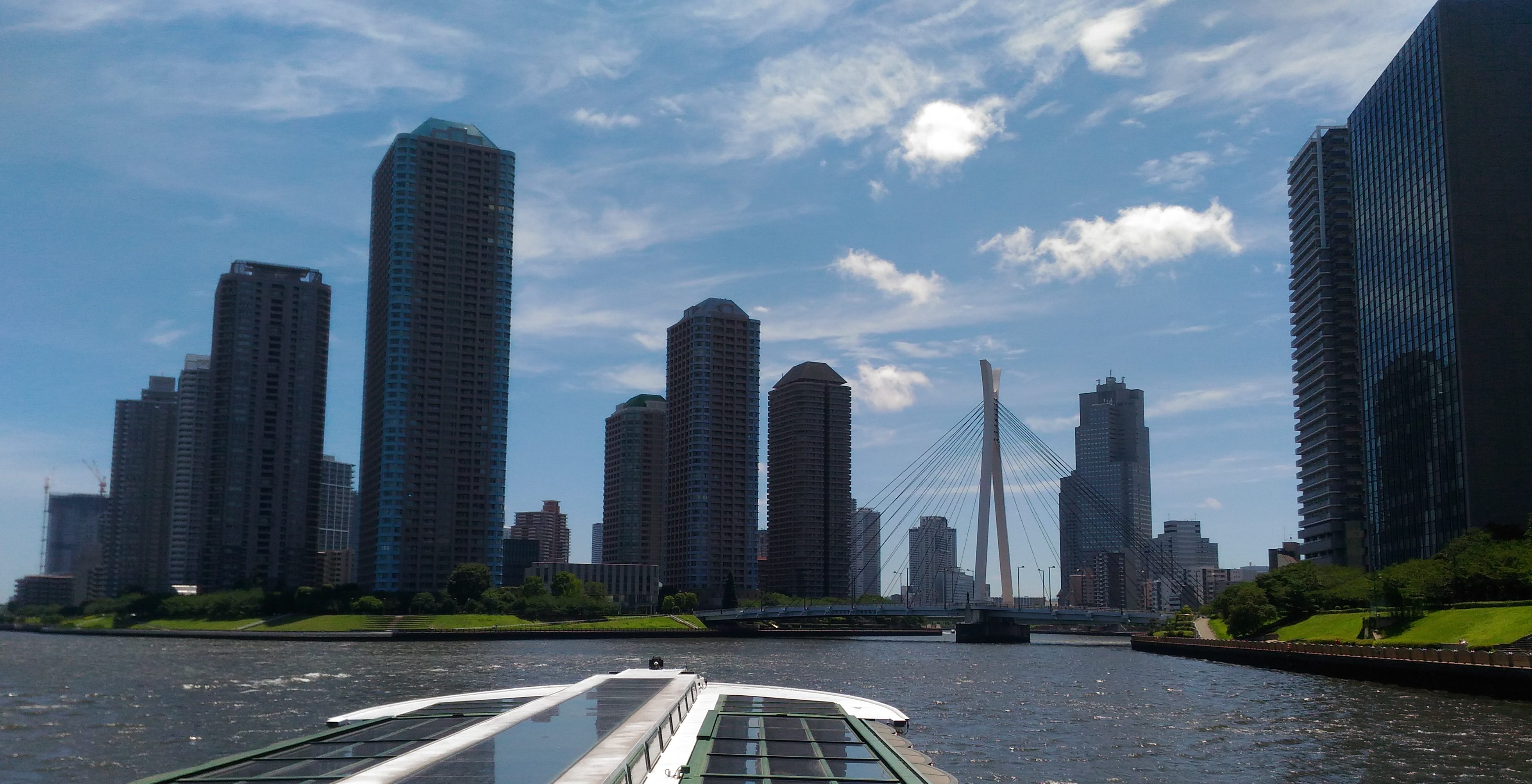

水上 バスは浅草をスタートし、13もの橋をくぐりながら日の出桟橋へと向かう。その時間、およそ40分、都会の無機質なビル群も、水上から見ると随分洗練された景色へと変わる。天気が良いのも最高で、船の屋外に出て、ビール片手にこの景色を眺められるのは素晴らしい。ただ、川の水はど汚い。あっという間の船旅が終わるとお台場に到着、フジテレビやパレットタウンなど見所は色々とあるが、ちょっと若者向けのスポットなのか、おっさん向きではない。そそくさと最終目的地、月島へと向かう。

バスは浅草をスタートし、13もの橋をくぐりながら日の出桟橋へと向かう。その時間、およそ40分、都会の無機質なビル群も、水上から見ると随分洗練された景色へと変わる。天気が良いのも最高で、船の屋外に出て、ビール片手にこの景色を眺められるのは素晴らしい。ただ、川の水はど汚い。あっという間の船旅が終わるとお台場に到着、フジテレビやパレットタウンなど見所は色々とあるが、ちょっと若者向けのスポットなのか、おっさん向きではない。そそくさと最終目的地、月島へと向かう。 に、焼いてる写真はどれも

に、焼いてる写真はどれも ←のようにRiver’Sしたみたいになってしまうのが悲しい。。(こばやし)

←のようにRiver’Sしたみたいになってしまうのが悲しい。。(こばやし)