まず、31条1項に利益相反行為の禁止が定められています。

図7

1号は自己取引、2号は信託財産間取引、3号は双方代理取引、4号は間接取引です。

ここでは、4号だけ確認します。

「信託財産に属する財産につき固有財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う債務に係る債権を被担保債権とする担保権を設定することその他第三者との間において信託財産のためにする行為であって受託者又はその利害関係人と受益者との利益が相反することとなるもの」

ここで注目してほしいのは、「利害関係人」という言葉です。この「利害関係人」とは、どの程度の範囲の人をいうのでしょうか?

事例を申し上げます。老齢の親が委託者兼受益者、受託者をその子とします。

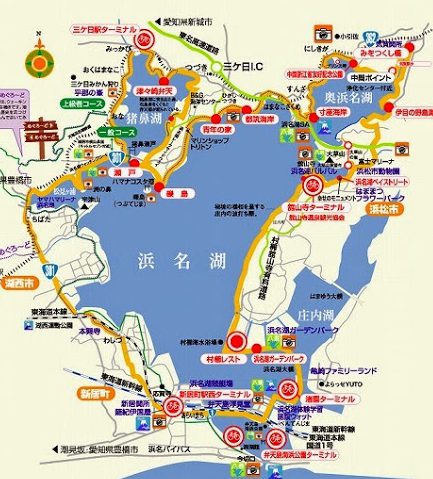

図8

信託財産の一つに土地がありました。将来、孫が結婚して住宅を建築したいときにこの土地を提供したいと考えています。そうなると、金融機関から借り入れをする際、建物と同時に土地にも担保設定をすることが考えられます。物上保証です。このとき、このお孫さんは「利害関係人」に入るのでしょうか?これは、私が実際に経験した実例です。

実は、利害関係人に関して信託法は定義していません。したがって、これは解釈によるしかありません。そもそも、利益相反関係というものは、売買契約における売主と買主のような関係を指します。このとき、売買代金が上昇すれば、売主は利益に、買主は不利益に、といった関係になります。このように一方の利益が他方の不利益となる関係を禁止しているのは、受託者が「他人のため」に信託財産を所有しているからです。そして、間接取引まで禁止しているのは、利益相反行為の利益が、受託者の利益と同一視できる場合を対象とするからです。以上のような趣旨を考慮すれば、「利害関係人」とは、受託者と利益を共通にする者を指すと解することができます。

このように解釈した場合、具体的にどのような人が「利害関係人」になるのかを例示したものとして、アメリカ統一信託法典が参考になります。

これには、

・受託者の配偶者

・受託者の子孫・兄弟姉妹・親、またはそれぞれの配偶者

・受託者の代理人または弁護士

・受託者または受託者につき重要な利益を有する人が、受託者による最善の判断を下す際に影響を与える可能性をもつ利害関係にある法人その他の人または事業体

と規定されてます。もちろん、規定のあり方が異なりますので、そのまま日本の信託法に取り入れることはできないと思いますが、一つの参考になると思います。

私も、この規定を参考に孫を利害関係人と判断しました。したがって、孫を債務者とした物上保証は、利益相反行為の禁止によりできないことになります。(小出)

骨頂だと訴えた。

骨頂だと訴えた。