「叶(かなう)」のブログです。

ブログ

ブログ

まあ、いろいろ・・・

本日、連休最終日である。ブログを書こうと思っていたのだが、最終日に書く始末である。忙しいのも理由の一つであるが、時間があれば書くことは山ほどある。だいたい三週間に一度のペースだから、その間何も起きないということは仕事柄あり得ないからである。それにも関わらず、最終日までブログを引き延ばしたのは私のずぼらさもあろうが、言うまい言うまいと思っていたのだが、やっぱり言う。我慢ならない。先日の保佐人の代理権の件である。

結論は出た。司法書士には遺産分割調停・審判の代理権付与はできないというのである。しかし、本件は問題ないと私は考えている。以下、お話しできる範囲で申し上げる。

本件、本人は法的問題を多数抱えており、将来においても抱える可能性が十分にある方であった。しかし、本人にはほとんど資力がない。つまり、本人の財産から報酬を支弁することは不可能なのである。このような場合、一定の条件を満たせば、市町村が報酬の助成をするが、それは保佐人の仕事の多寡にかかわらず一定額という決まりである。 一方、弁護士法72条は「報酬を得る目的で」「業とすることができない」と規定している。このことから、本件は72条に実質的に該当せず、本件保佐人を受任する者は、成年後見制度を社会全体で支えるための社会的責任として引き受ける、というのような運用も可能だったはずである。

「調停が必要になったら、そのとき考えれば・・。」などと悠長なご提案を頂戴したが、「家事事件手続法【第3版】」(有斐閣:梶村太一他)298頁では、「法律行為をすることを認めるべき保護の必要性があること」が代理権付与の要件であるから、必要であれば事前に付与するのが原則である、必要性を認識しながら上記のような考えをすることは、司法の怠慢である。

仮に、司法書士に手続代理人としての能力にご心配されていても、これはまったく理由にならない。そもそも、手続代理人は訴訟代理人と違って、利益相反を厳格に禁じていない運用をしている。一例を申し上げると、遺産分割調停は、本来、相続人全員が利害対立している場面であるから、訴訟法の考えを貫けば一人の相続人の代理人となれば、他の相続人の代理人になれないはずである。しかし、実際には、相続人間でいくつかのグループに分かれた場合、そのグループごとに代理人弁護士がつくことがよくあるという(「家事事件手続法逐条解説(一):テイハン:梶村太一:67頁」)。このような運用実績に鑑みれば、手続代理人資格を訴訟ほどに審査する必要性は低いと考える。さらに、家事事件手続法は22条2項で手続代理人許可の取消しが規定されているのだから、能力面に不安があっても、本人の利益を保護することが法制度上担保されているのである。

我々もそうだが、司法もリーガル・プロフェッションであるはずだ。加藤慎太郎がいうリーガル・プロフェッションとは、「単に法的な情報や知識を持っているのではなく、法によって正義の実現のために、その知恵を生かそうとする価値観を持って仕事をしていく専門的技能を活用すべき職層」である。だから、私は「司法書士に」ではなく「本人のために」代理権付与を首尾一貫して主張してきたのである。しかし、今回の司法の判断は、形式的な司法制度に拘泥し、正義の実現のためになんら努力を払おうとはしない。この点が非常に腹立たしい。

守秘義務の関係から、核心的な部分は触れずに、論を終えることはいささか心残りであるが、キリがないので、この件はここまでとする。

こば紀行#97 甲州縦断

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第97回目は甲州縦断

今回は青春18きっぷの残りを無理やり消化する旅。期限は9/10までなのでこの週末で使い切るしかない。金曜の昼に仕事を切り上げ、最寄り駅から鈍行列車に乗り込む。初日の目的地は山梨県下部温泉。浜松から列車でおよそ4時間の道のりだ。道中、どんなに尻が痛くなろうとも特急に乗り換えることは許されないし、かつ話し相手も誰もいない過酷な旅である。

信玄公の隠し湯として知られる下部温泉は、JR身延線沿線のひっそりとした山里のなかにある。温泉街と呼べるほど土産物屋や施設が林立する訳でもなく駅も無人だが、個人的にはこのひっそり感が逆に好きである。夏の終わりの夕暮れに、ヒグラシの鳴き声を聞きながら沈みゆく夕暮れをぼんやり眺めでいると、気づけば宿に着く。この温泉の湯はかなりぬるめ(30度くらい)だが、夏の夕暮れ時だとかえって心地よく、いつまでも浸かっていられる。このひっそりとした秘湯でこばやしはひっそり湯に浸かり、ひっそり過ごす。

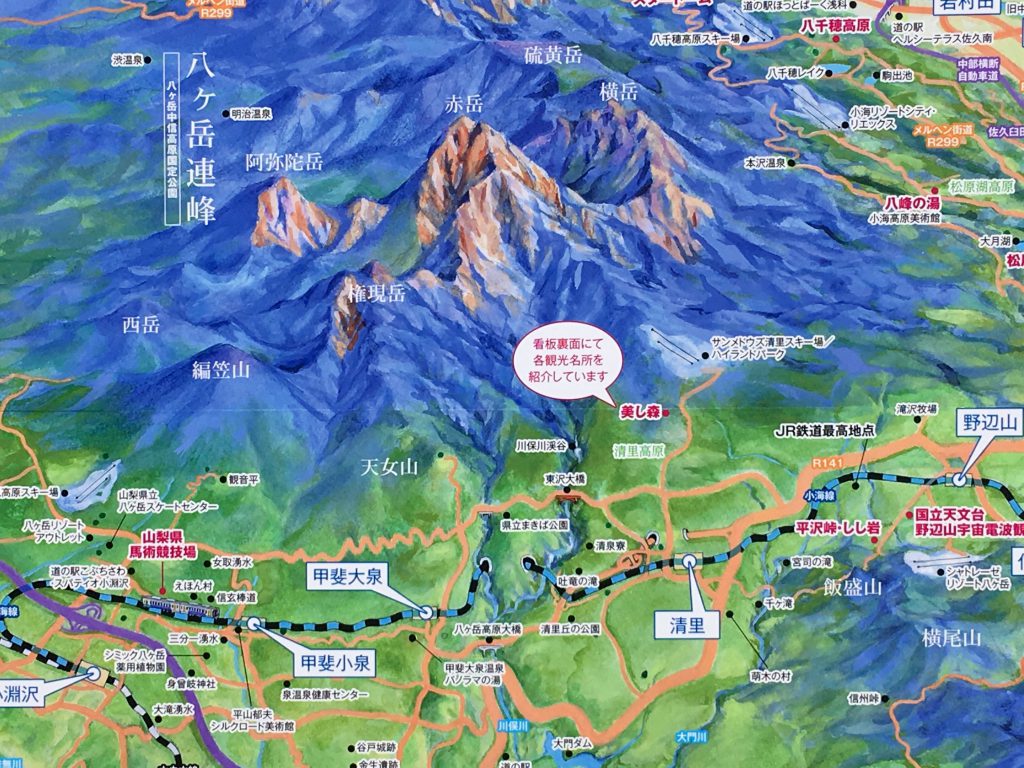

翌朝、下部温泉をあとにしたこばやしは身延線でさらに北上、甲府で中央本線に乗り換え小淵沢という駅でJR小海線を待つ。小海線はこの山梨県の小淵沢駅から長野県小諸駅まで全長78.9㎞の路線で、別称「八ヶ岳高原線」ともいう。八ヶ岳東麓を走り、山梨と長野の県境にあたる清里-野辺山間には標高1375mのJR鉄道最高地点がある。小淵沢から清里あたりまでの車窓はほぼ森林の中で、その中に時折別荘地が現れる。森林を抜けるとそこはスーパー観光地清里で、その先がJR最高地点及び目的地でもある野辺山である。ここでとびきりうまいソフトクリームを食う!目的地が高所であることに比べ、こばやしの野望は著しく低い。(つづく)

相続について考える

最近、テレビや雑誌、セミナーなどで相続や後見に関する特集が組まれ、「親や配偶者、自分の相続について対策をしよう」「遺言や家族信託、任意後見などを検討しよう」という情報が多くあるせいか、これらに関してご相談を頂く機会が増えております。その中でも今年は相続法の改正があったせいか、特に「遺言」についてのご相談が多く、「親や配偶者に遺言書を書くように進めたい」「今後のことを考えて遺言書を書きたい」という方が多いです。

遺言書を作成する場合、遺言者(遺言を作成する人)に「誰に何を相続させるか」を決めていただく必要があります。本来であれば、誰に何を相続させるかは、「この人に相続させたい」という遺言者の意思のみにて決定すべきものですが、遺言者が資産家の場合、相続のさせ方(誰が何を相続するか)により相続税のかかり方が大きく変わります。よって、相続税がかかると思われる方の場合、遺言の内容を事前に税理士さんに相談し、なるべく相続する人の税金負担が少なくなるようにするという観点から、誰に何を相続させるかを決める場合も多いです。

そういう経緯で作成された遺言書は、当然税金面での対策が行き届いていたものになるのですが、たまに税金面を重視するあまり、「この人に相続してもらいたい」という遺言者の本来の意思とズレがあったり、実際にその財産を必要とする人と相続した人が相違しており事態が複雑化している事案も見受けられます。

例えば、祖父と孫が養子縁組をし、祖父から孫へ相続させる内容の遺言を作成した方がいました。祖父⇒子(孫の親)⇒孫と相続するより、祖父⇒孫としたほうが一世代飛ばせるので、その分相続税の支払いが少なくて済むというアドバイスにより、そのような遺言としたそうです。しかし、祖父が死亡し孫が相続した際、孫はまだ20代前半で未婚でした。祖父の持っていた不動産は、実際には子(孫の親)が住んでおり、孫は居住しておりませんでした。孫はまだ若いので、将来誰と、どこで、どのような暮らしをするかも決まっておらず、不動産を実質的に管理・使用するのは子(孫の親)でした。このケースの場合、祖父も子(孫の親)も、「どうせ孫のものになるから、一気に孫のものにした方が得」という考えでこのような遺言としたのですが、万一、子と孫の関係が悪くなったら、この遺言は子(孫の親)にとって大変な問題となります。不動産の名義は孫ですので、仲が悪くなれば、家賃支払いを求められたり、退去を要求されたりする可能性があります。

また、孫の結婚後、子より先に孫が死亡した場合、その不動産は孫の相続人のものとなります。孫の相続人は、孫に子がいる場合は、孫の配偶者と孫の子。子がいない場合は、孫の配偶者と子(孫の親)となります。子と孫との関係は良好でも、孫の相続人が所有者となった場合に、孫の生前と同様に問題なく過ごせるかというと、なかなか難しいのではないかと思います。本来であれば、遺言書を作成する場合にこのようなリスクを検討した上で内容を決めなければいけなかったのですが、税金面のみ考慮してしまったために、このようなリスクは見逃されてしまいました。

無論、たいていの税理士さんは税金面だけでなく、遺言者の意思や実情を考慮した上でアドバイスをされていると思います。しかし、なかには税務面のメリットのみに偏った内容の遺言書をご提案される方がいたり、遺言者が周りの意見を聞かず、税金面のみ考慮して内容を決めてしまう場合もあります。税負担は大きな問題ですが、それだけに振り回されるのではなく、「誰に相続させたいか」「誰に相続させるべきか」という観点に立ち戻り検討しなくてはならないと思います。

8月 3件

8月は信託関連の相談を3件お受けしました。

1件は高齢者夫婦が居住する住宅を信託財産とする事案。

長男が受託者となり、いずれ施設入所を検討している両親にとって住宅が不要となった際には、売却して施設費に充てようというもので、わりとよくある事案です。

2件目の委託者は90歳を超え、なお現役でアパート管理をされているお母さん。

とても元気だし受け答えも何の問題もなく、年齢を聞いてとても驚きました。

アパートも修繕か売却かを迫られる時期を迎え、修繕にせよ、入居者に退去を求めるにせよ、多額の費用や入居者との交渉が必要になるため、賃料収入をお母さんの生活費として管理していく一方、これらの作業を同居する長男に任せようという趣旨の信託です。

3件目はちょっと変わった事案。

現在、プランの提案をし、家族内で検討してもらっています。

未成年者の息子が自損事故を起こし(免許を取って数週間目の事故。瀕死の状態だったところ1年間の入院を経て奇跡的に社会復帰するまでに至ったとのこと)、車両保険の保険金数千万円が、親権者である父の銀行口座に振り込まれたというもの。

振込先は父親の口座ですが、未成年者自身の財産であることに変わりはありません。多額の保険金の存在は、まだ息子は知りません。社会復帰したばかりでこつこつ働き始めた息子が遊びほうけてしまうことを心配する親御さんからの相談でした。

この事案は、委託者を未成年者の息子の法定代理人である共同親権者、受託者を近所に住む年の離れた姉とし、姉が定額自動送金によって生活費の補てんをする一方、大きな支出が必要な場合には信託監督人(当職が就任予定)と協議の上で手当てしていくことを想定しています。

なお、未成年者の息子の婚姻を信託終了事由とすることも検討しています。また、受益者の意向だけで信託が終了できないよう、信託監督人の同意を要するオプションをかませる予定です。

成人したタイミングで、資産の存在を明らかにし、このような経緯で信託契約を締結して管理しているのだということを本人に説明する機会も必要となるでしょう。

1件目の事案は不動産業者の紹介。2件目は県司法書士会が運営する常設相談から回付された事案。3件目は会計事務所からの紹介です。

信託が少しずつ社会に広まっていることを実感した夏でした! (中里)

公正証書で作成した書類は公正証書で変更する必要ある?

公正証書に関するお問い合わせの中で、よくあるのが、「公正証書で作成した書類があるのですが、内容を変更する場合、再び、公正証書にする必要があるのでしょうか?」

皆さんはどう思われますか?

答えは、契約書の条項に「公正証書にて変更する」とか、公正証書でしかできないようなこと以外は、公正証書でなくても変更することができます。

遺言でも同じ事が言えます。公正証書遺言を作成したあとに、その遺言を撤回して新たな内容の遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも大丈夫です。

どうしても、公正証書の方が効力が強いイメージがあるので、そう考えてしまうのも無理がないと思います。

ただ、当初、公正証書で作成したときには、それなりの理由や背景があってのことだと思います。そういう意味においては、作成したときの事情が変わらない限り、その内容の変更するにあたっても、公正証書で行うことの方が好ましいことは言うまでもありません。いずれにしても慎重なご対応をお勧めいたします。(名波)

地目変更を条件とする農地の信託契約

現状,Aを所有権の登記名義人とする農地である甲土地について,自然人Bに対して,信託を登記原因とする所有権移転及び信託の登記を申請することはできません。理由は,自然人Bに対しては農地法所定の許可が下りないからです。

さて,今回のお客様であるAは,その農地である甲土地についても信託契約をしたいという希望をお持ちでした。そこで,農地については,条件付きで信託契約したいということです。その条件とは,甲土地の地目が農地ではなくなった場合には,甲土地についてもBに対して信託したいということです。

この場合には,条件が成就したときに問題が生じるおそれがあると考えています。それは,Aの意思能力の問題です。信託契約の効力が発生したことと信託の登記の申請意思はまた別の問題です。信託の登記を申請する場合には,そのときに申請意思がなくてはならないと考えています。

折角のAの希望も,効力発生時の意思能力の問題で登記ができないというのは些か理不尽な気もいたしますが,登記に携わる司法書士としては避けて通ることのできない問題です。(本木)

保佐人の代理権

先日、とある方の保佐人選任の申立ての書類作成を行いました。本人と関係機関の要望から当職が保佐人候補者になりました。保佐人には、原則として代理権がありません。しかし、本人が希望すれば保佐人に代理権を付与することができます。そこで、本人の希望に沿って、いくつかの代理権の付与を申し立てました。

後日、家庭裁判所から連絡がありました。要件は代理権の付与の一部を取り下げてほしいとのことでした。理由は、司法書士の職務範囲外の代理権だからだそうです。

???

保佐人の代理権の付与について、司法書士の職務範囲に制限するような規定は、条文上記載されていないのですが・・・ とりあえず、本件保佐業務では当該代理権が必要である旨の事情を説明した上申書を提出して、ついでに当職でなく弁護士を選任していただいても結構である旨も記載しておきました。

こんなことだから、後見制度は敬遠されるんだということは裁判所は自覚してほしいです。(小出)

こば紀行#96 ほつむら

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第96回目は、ほつむら

その秘境は浜松市北部、水窪のさらに奥地にある。浜松中心街から車で2時間、水窪の都心からさらに40分、水窪からの道中はほぼ対面通行不可の林道で、所々に転がり落ちた岩が散見される。濃霧の中林道を走り抜けると、山肌に沿うような形で目的地は現れた。

水窪大沢集落、生活を営む世帯数は4世帯、標高736M、携帯ネット使用不可。そんな場所に農家民宿「ほつむら」はある。素泊まり大人4,000円で食事は原則持ち込み、自炊。露天風呂からは水窪の山々が見渡すことができ、夕暮れ時であればさぞ爽快な気分になれるはずだ。あいにく、私が風呂に入った時間帯は夜も10時を回る頃で、辺り一面真っ暗、オオカミかクマでも出るんじゃないかという恐怖心に晒された。それでも一度入ってみる価値はあると思う(要予約とのこと)。

さて、今回私がここまでやって来たのは、とある人物の取材のためだ。その人物は、とある施設の、小学校高学年から中学3年までの生徒を対象とした、ここ「ほつむら」での野外活動を体験する企画に参加している。司法書士歴18年、正義と弱者救済を信念とする彼は、同職の中でも異色の個性を放つ。その彼が子供達に何を伝えるのか…とりあえず、この場で出くわす彼はいつも以上に野性味を帯びていて、クマにも似た風貌である。(つづく..か)

権利証は失くさないで!

不動産を所有し、その旨の登記手続きを行うと、所有者に対し、登記識別情報(もしくは登記済証)というものが発行されます。この「登記識別情報(もしくは登記済証)」は、いわゆる「権利証」と呼ばれるもので、その方が不動産を所有していることの証となるものです。

この権利証は、所有権を取得したときに1度だけ発行される大切な書類で、万一失くしてしまった場合でも再発行はされません。ただ、もし権利証を失くしてしまった場合でも、「所有権」という権利を失うわけではないので、不動産の所有者として、通常通り所有不動産を使用したり賃貸したりすることは可能です。ただ、権利証が盗まれて悪用されるという可能性もありますので、厳重に管理をしていただくことをお勧めします。

ただ、権利証が盗まれて悪用されるという可能性もありますので、厳重に管理をしていただくことをお勧めします。

また、不動産の名義変更をするときや不動産を借入の担保として抵当権を設定するときには、権利証が必要になります。権利証を失くしていても名義変更の手続きは可能ですが、権利証がある通常の場合とは異なる手続をとることになりますので、場合によっては権利証がないために登記費用が高くなることもあります。

お引越しの際、相続の際などに権利証が亡くなることが多いので、ご注意を頂きたいと思います。

5年目に突入!

「叶」が発足して5年目に突入しました。

これまで、福祉の分野における民事信託の活用を研究テーマに掲げて活動を続けてきましたが、今年度からは研究の裾野を広げ、「終活」を法律専門職として支援することとしました。

もちろん、ここで取り扱う「終活」は法律面での検討。ことに財産の有効活用と円滑な承継がポイントとなります。しかし、一口に「法律面」の検討といっても、これまで「叶」が研究のフィールドとしていた民事信託はもちろんのこと、「任意後見」「死後事務」「遺言」「配偶者居住権」「持戻し免除」など、改正相続法の論点も含めたさまざまなキーワードが次々と浮かんできます。

法律実務家として、私たちは多岐にわたる制度を自在に使いこなすだけでなく、民事信託の分野でもそうだったように「叶」オリジナルの契約条項を用意するなど、利用者の皆さんのニーズに迅速かつ適切に対応できる準備に邁進してまいります。

引き続き、「叶」の活動にご注目ください。 (中里)