このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

第94回目は南宮山

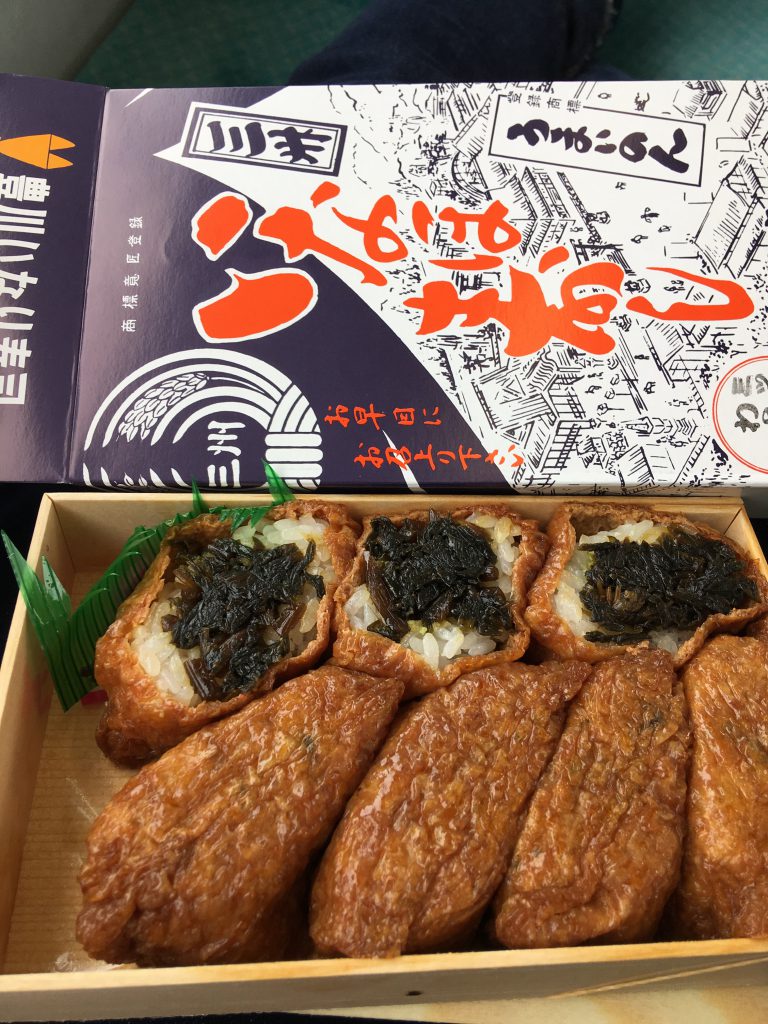

南宮山は大垣城から西へ約10㎞、関ヶ原合戦の主戦場よりも少し離れた南東に位置する。西軍総大将毛利輝元の養子、毛利秀元が大将として派遣され、この山頂に陣を張った。ところが、毛利隊は味方の出陣要請にもかかわらず、ついに戦闘に参加することはなかった。その際、兵を動かさない理由として苦し紛れに「今、兵に弁当を食べさせている」と答えたことから、秀元の官位をとって「宰相殿の空弁当」という言葉が生まれた。東軍総大将である徳川家康陣から見て背後にあたるこの場所から、1万5000の大軍をもってかかれば、あるいは形勢は逆転していたかも知れない。なぜに動かなかったのか...

南宮山はちょっとしたハイキングコースになっている。麓にある南宮大社を出発点として、標高419M、山頂付近の毛利秀元陣跡までは徒歩約40分はかかる。道中の登山道は決してなだらかでなく、この山道を登るほど、果たしてそもそも毛利軍に戦う意思があったのか?疑いたくなってしまう。息を切らし、汗だくになりながら山頂付近の毛利陣跡に到着すると、眼下には濃尾平野が広がり、遠く御嶽山や中央アルプスを遠望できる。近くに目を遣ると、前回訪れた大垣城を眺めることもできる。だが、肝心の関ヶ原主戦場は山の反対側…林や樹木で全く眺めることができない。なぜここに陣取ったか...

毛利秀元は智略に優れ剛勇の名も高かったが、関ヶ原合戦当時若干22歳、後見役として家臣の吉川広家と安国寺恵瓊の2人が付けられていた。安国寺恵瓊は西軍に参加し主戦論者であったものの、吉川広家が密かに東軍に内通し、南宮山麓に陣を張ることで毛利軍の進軍を押しとどめた。また、この場所に陣を張ったのは、当初、天下分け目の戦いは大垣城が主戦場になると目されていたため、毛利軍はそれを見込んで一早く大垣城を見下ろせるこの山頂に陣を張ったことによる。しかし、徳川軍が大垣城を通過して、そのまま石田三成の居城佐和山城を陥落させたのちに、西軍本拠地大坂城へ向かうとの噂があがり、西軍がそれを阻止すべく先回りした結果、関ヶ原が主戦場となった。

この噂の主は、徳川家康本人であると言われており(諸説あり)、大垣城が主戦場と目される中、自らが得意とする野戦に持ち込んで戦いを優位に導いた。また、西軍側に多くの内通者が出たのも、合戦に先立ち数々の謀略智略を巡らした成果でもあり、陣形だけ見れば一見西軍優位に見られるこの戦いは、戦いが始まる前にすでに大勢決していた。本番の前の準備がいかに大事か…なんだか普段の仕事にも通じるものを感じた。次回関ヶ原編はその裏切りの筆頭株、小早川秀秋が陣を置いた松尾山!(こばやし)