最近、相談者の方から『お金を貸したけど返済されないので何とか取り戻したい』という相談をいただきました。借用書を確認したところ、借主(主債務者)と連帯保証人の署名捺印がありました。しかし、借主(主債務者)と連帯保証人に対して裁判を起こしたところ、連帯保証人から『連帯保証人になっていない』と主張されました。現在係争中のため、この連帯保証人がどのような主張で連帯保証人であることを否定するのか詳細は書けませんが、この事案のように、連帯保証人に請求したところ、連帯保証人から保証を拒否される事案がたまにあります。

ちなみに『保証人』とは、簡単にいえば、主債務者がお金を返済しない場合に、借りた人に代わってそのお金を返済する人のことです。『保証人』には単なる『保証人』と『連帯保証人』がありますが、『連帯保証人』は単なる『保証人』と比較して非常に責任が重いものです。

貸主がいきなり(連帯)保証人に対して請求をしてきた場合には,保証人であれば「まずは主債務者に請求してください」と主張することができますが、連帯保証人はそのような主張をすることができません。

また、主債務者が返済できる資力があるにもかかわらず返済を拒否した場合、保証人であれば主債務者に資力があることを理由に、貸主に対して主債務者の財産に強制執行をするように主張することができますが、連帯保証人はこのような主張をすることができず、主債務者に資力があっても貸主に対して返済しなければなりません。

借金だけでなく賃貸借契約や施設入所など、『連帯保証人』を求められるケースは多いのですが、貸主側も主債務者側も契約の際は(言葉は悪いですが)適当に手続きしていることが多いため、実際にトラブルになった際、この連帯保証の有効性をめぐって争いになることがあります。

よくある主張としては、以下のものが挙げられます。

1)保証人自身が署名捺印していない(勝手に主債務者が書いた)

2)署名捺印したが、主債務者に形だけの連帯保証人なので迷惑かけないと言われた

1)の場合でも、契約書に保証人の実印が押印されている場合などは、反証がない限り保証人の意思に基づいて契約書が作成されたと推定され、保証契約が有効とされる場合があります。

逆に、保証人自身が署名押印しているのにもかかわらず保証契約を否定しているような場合でも、保証人の実印が押印されており貸主が保証人の印鑑証明書を持っていれば、その保証契約が保証人の意思に基づいた契約であることが容易に立証することができます。そのため、認印でも契約書は有効なのですが、後日、保証人が『そんな契約は知らない』と言いだしたときのために、公証役場で契約書を作成してもらうか、契約書に実印を押してもらい、印鑑証明書をもらうのがお勧めです。

2)の場合は、「迷惑かけないと言われた」などの主張は原則的には認めらず、連帯保証契約の成立が認められるのが一般的ですが、保証人が保証内容を全く教えてもらえないまま署名捺印した場合や、貸主が保証人に全く連絡せず保証の意思を確認していない場合などは保証契約の成立が否定される場合もあります。

連帯保証人を取る側、連帯保証人になる側双方に言えることですが、

・貸主は基本的には連帯保証人とは面談し、目の前で署名押印してもらうようにする

・保証人に押してもらう印鑑は実印とし、印鑑証明書をもらうようにする

・保証人が保証する内容をしっかり説明し、理解してもらう

・(保証人になる側としては)実印、印鑑証明書は厳重に保管し、人に預けない

・契約書に署名押印する際は内容をよく確認する

上記を徹底してもらえば、(連帯)保証人から保証を拒否される確率や、連帯保証人として突然身に覚えのない請求がされる可能性は非常に低いと思います。

保証人を取る際は、『借用書に保証人の署名押印があるから大丈夫』と思わず、事前の対策をすることが大切です。

※ 2020年4月1日から民法が改正され、連帯保証もルールが変わります。この事案は現行の民法 を基に記載しておりますのでご注意ください。

ベーターに入ると、何とエレベーターガールがいるではないか。高島屋でも伊勢丹でもないし、乗客は私だけなのに。。なんとなくドキドキしてしまうのは、馬主席へ向かっている高揚感からなのか、このエレベーターのお姉さんのせいなのかは分からない。6階に着き、ドアが開くと真っ先に向かったのが食堂だ。床に敷き詰められた赤い絨毯が心地よい。そんな馬主席の食堂だ、さぞ素晴らしいに違いない。期待が膨らむも、着いてみると案外普通で、メニューも高速道路の古いSAのレストランっぽい。ただし、値段は馬主席である。ベタなところでエビフライカレーをオーダー、味も普通なのだが、馬主席という雰囲気だけで、同じエビフライでも気品を纏うし、働いているおばちゃんもマダムに見える。雰囲気って大事だ。

ベーターに入ると、何とエレベーターガールがいるではないか。高島屋でも伊勢丹でもないし、乗客は私だけなのに。。なんとなくドキドキしてしまうのは、馬主席へ向かっている高揚感からなのか、このエレベーターのお姉さんのせいなのかは分からない。6階に着き、ドアが開くと真っ先に向かったのが食堂だ。床に敷き詰められた赤い絨毯が心地よい。そんな馬主席の食堂だ、さぞ素晴らしいに違いない。期待が膨らむも、着いてみると案外普通で、メニューも高速道路の古いSAのレストランっぽい。ただし、値段は馬主席である。ベタなところでエビフライカレーをオーダー、味も普通なのだが、馬主席という雰囲気だけで、同じエビフライでも気品を纏うし、働いているおばちゃんもマダムに見える。雰囲気って大事だ。

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。

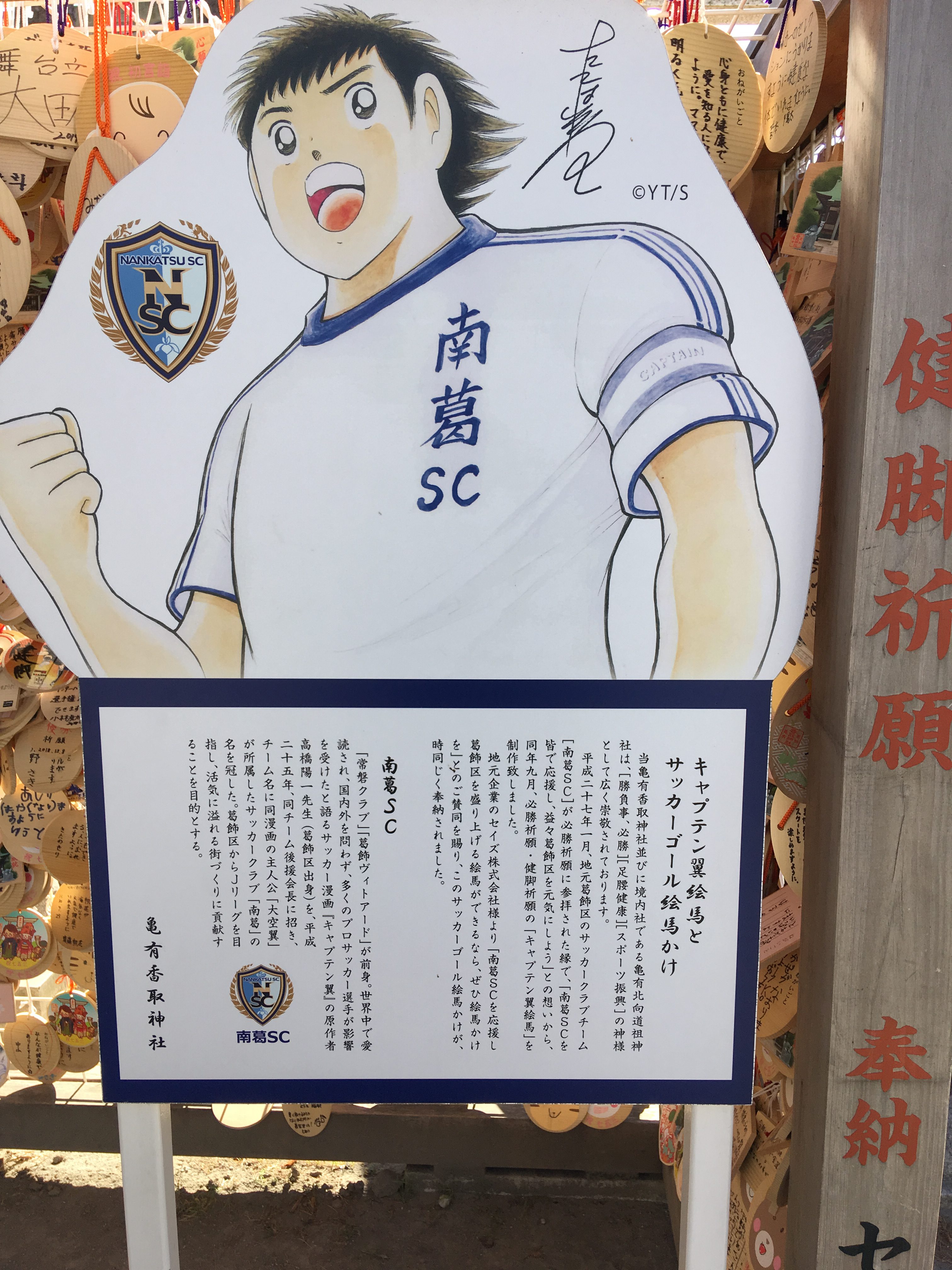

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介しています。 は「こち亀」こと「こちら葛飾区亀有公園前派出所」に登場する主人公、両津勘吉のことであり、こち亀はその彼が亀有の街を舞台に繰り広げるギャグ漫画である。連載開始は1976年、私がまだ2歳の頃、以来2016年までの40年間休むことなく連載され、少年誌最長連載記録を持つに至った。今回のこば紀行のテーマは、その舞台の中心となる「派出所」はこちらにあるのか?だ。

は「こち亀」こと「こちら葛飾区亀有公園前派出所」に登場する主人公、両津勘吉のことであり、こち亀はその彼が亀有の街を舞台に繰り広げるギャグ漫画である。連載開始は1976年、私がまだ2歳の頃、以来2016年までの40年間休むことなく連載され、少年誌最長連載記録を持つに至った。今回のこば紀行のテーマは、その舞台の中心となる「派出所」はこちらにあるのか?だ。

亀にまつわ

亀にまつわ るありとあらゆるバリエーションのキャラクター像が街の随所に散りばめられる中、とりわけ目を惹くのが麗子像だ。秋本・カトリーヌ・麗子…才色兼備の彼女の魅力に、例外なく思春期こばやしも取り憑かれていたし、メーテルに次ぐカリスマヒロインである。誌面の中、2Dでも抜群のスタイルを誇示していた彼女が今、3Dの銅像となって私の目の前にいる。上から眺めると、さっきの蕎麦と違いもの凄いボリューム感だ。ちなみに駅前にあるこの麗子像、当初は立像であったが、あまりに美脚であるが故に耐久面で難があり、現在の脚を組む座像に

るありとあらゆるバリエーションのキャラクター像が街の随所に散りばめられる中、とりわけ目を惹くのが麗子像だ。秋本・カトリーヌ・麗子…才色兼備の彼女の魅力に、例外なく思春期こばやしも取り憑かれていたし、メーテルに次ぐカリスマヒロインである。誌面の中、2Dでも抜群のスタイルを誇示していた彼女が今、3Dの銅像となって私の目の前にいる。上から眺めると、さっきの蕎麦と違いもの凄いボリューム感だ。ちなみに駅前にあるこの麗子像、当初は立像であったが、あまりに美脚であるが故に耐久面で難があり、現在の脚を組む座像に 変更されたそうな。そして、立像は立像で別の屋内に安置されている。さすが麗子様…

変更されたそうな。そして、立像は立像で別の屋内に安置されている。さすが麗子様…