「叶(かなう)」のブログです。

ブログ

ブログ

条解信託法を購入!

前回、民事信託の活用は、ゴールから考えるという記事を書かせていただいたのですが、

清算受託者のやるべきことなどが、通常の解説本では今一つ分からないところがあったので、思い切って(少々お高いです)、信託法の注釈書である「条解信託法」(弘文堂)を購入させていただきました。

信託法は、条文を読むだけでも比較的分かりやすく書かれているのですが、条文の趣旨や言葉の定義をより正確に把握するには、条文一つ一つについて詳細に書いてあるものが必要となります。

本書を購入後、早速、清算受託者の職務の終了等を規定する第184条について調べてみました。なるほど。やはり、通常の解説本より正確にイメージすることができました。

ただ、未だにスッキリしないところもあるのです。もしかしたら、それは日本語の「及び」の解釈の問題なので、当たり前すぎて注釈本でも解決できないことかもしれません。

もう少し悩んでみるつもりです。(ななみ)

信託に相応しい案件の考察(3)

本人が所有している不動産は,比較的築が浅く,そんなに大規模な修繕が予定されていない。

本人は売却することを希望していない。あるいは売却してその現金で,今と違うところに投資物件を所有して欲しいという希望もない。

そうすると,不動産については,基本的には現状維持ができれば差し支えないことになってしまう。

この案件では,積極的な運用ということがキーワードになった。

何でも信託にすればよいというものではなく,事案によっては,信託でなくても対応できる。

(この事案終結。新事件に続く)

文責:本木敦

信託の基礎

まず、信託とは何かについて話します。

信託とは、原則として3人の登場人物で構成されています(上図)。この3人の役割を説明すると、委託者は信託のために財産を出演します。その財産を受託者が管理・運用・処分をします。そして、受託者の管理・運用・処分によって得られた利益を受益者が享受します。これが、信託の基本形です。

ここで財産について確認します。委託者から受託者に託された財産を「信託財産」と言いますが、この信託財産の権利帰属主体、もう少し平たく申し上げると、信託財産の所有権は委託者から受託者に移ります。これが信託の大きな特徴です。

そうなると、信託を設定した時点で、受託者は2種類の財産を所有することになります(図2)。1つは、信託によって委託者から移転してきた信託財産、もう1つは、信託以前から自らが所有していた財産(これを「固有財産」といいます)です。

では、受託者はこの2種類の財産について、どのように扱っていけばよいのでしょうか?固有財産については、所有者である受託者が自由にその所有物の使用、収益及び処分することができます(民206)。しかし、信託財産は違います。もともとは委託者が所有していた財産を何らかの目的で受託者に移転したわけです。この目的を、信託法では「信託の目的」と言います。つまり、受託者が信託財産を管理・運用・処分するのは、「信託の目的」を達成するためなのです。受託者は、「信託の目的」を達成するための「義務」を負って信託財産を所有しているのです。

以上のように、受託者は2種類の財産を所有していますが、その取り扱い方が全く異なります。「固有財産」は原則「自由」であるの対して、「信託財産」は「義務」を負うということです。(小出)

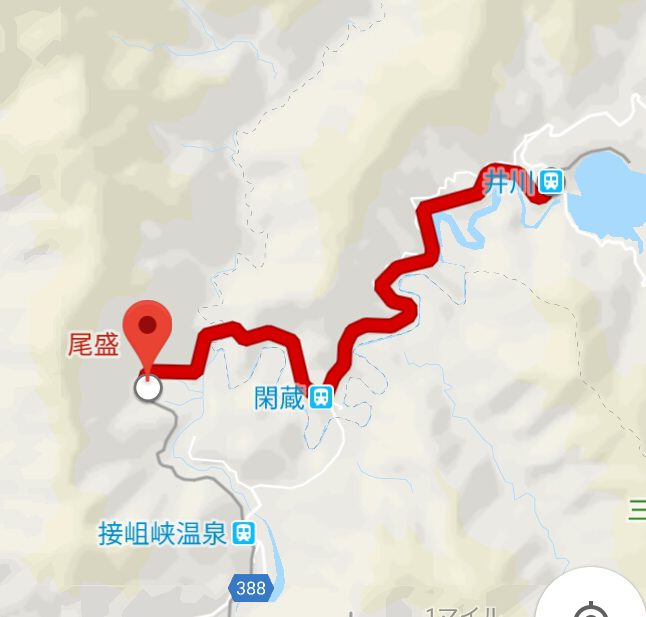

こば紀行#65 大井川鉄道⑥~尾盛駅

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹 介しています。

介しています。

第62回目は大井川鐵道編最終回、尾盛駅

尾盛駅は大井川鉄道(通称だいてつ)一の秘境駅だ。8両編成の列車に、ほぼ満席の客を乗せて通過する時点で果たして秘境駅と言えるかは微妙だが、周囲には何もないこの駅で、ただ一人降りる私を乗客達は物珍しげに見ていき、中には手を振ってる人までいる。「見せもんじゃねーぞ!」心の中でそうつぶやきながら、ひきつった笑顔で手を振り返す。

駅

周辺には当然、民家などはなく、駅に通じる公道さえない。徒歩か鉄道でしかこの駅へは到達できないという点で、以前ご紹介した小和田駅に通じるものがある。ここも、かつてはダム建設関係者のために周辺に多数の宿舎や小学校もあったそうだが、今はその名残と覚しき廃墟しかない。真の空き屋問題とはこのことなんだろうが、私にはこの光景を目の当たりにしたところで何もできない…次の列車が来るまで1時間、ただただ静かな時間が流れる。

周辺には当然、民家などはなく、駅に通じる公道さえない。徒歩か鉄道でしかこの駅へは到達できないという点で、以前ご紹介した小和田駅に通じるものがある。ここも、かつてはダム建設関係者のために周辺に多数の宿舎や小学校もあったそうだが、今はその名残と覚しき廃墟しかない。真の空き屋問題とはこのことなんだろうが、私にはこの光景を目の当たりにしたところで何もできない…次の列車が来るまで1時間、ただただ静かな時間が流れる。

散策にも飽きて駅前に戻ると、鉄道関係者用の保線小屋の扉が開くことに気付く。5、6年前、この付近に熊が出没したらしく、それ以来、避難用に解放されているようだ。中には関係者が仮眠できるように畳敷きの座敷やさびれた暖房器具、やかんなどが置かれている。ここを訪れた人が、記念に書き綴る「思い出ノート」的なものもあるが、それ以上に目を張るのがデスクの上に無造作に置かれた雑誌群だ。

こうして並べてみると、何やらいかがわしいサイトのようで、迂闊にクリックしたら怪しいページに飛んでいきそうだが、ご安心あれ、ここはこば紀行だ。いずれも平成2~5年頃の巻頭表紙、皆さんは何人お分かりだろうか。左から、和久井映見、中村あずさ、工藤夕貴、有森也実…右 は不倫直前?の聖子。当時、「東京ラブストーリー」に夢中の高校生こばやしは、保奈美(リカ)派ではなく、断然この也実(さとみ)派

は不倫直前?の聖子。当時、「東京ラブストーリー」に夢中の高校生こばやしは、保奈美(リカ)派ではなく、断然この也実(さとみ)派 だった。ちなみに高校生こばやしは、この頃ブレイクし始めた左の方に似てると言われていた。今思えば大変光栄なことだが、織田裕二みたいになりたかった思春期男子としてはあまりに心外で、以来クラスメートには心を閉ざした。黒歴史である。

だった。ちなみに高校生こばやしは、この頃ブレイクし始めた左の方に似てると言われていた。今思えば大変光栄なことだが、織田裕二みたいになりたかった思春期男子としてはあまりに心外で、以来クラスメートには心を閉ざした。黒歴史である。

誰もいない秘境駅、ただひとり、平成の始まりを振り返る時間…それは自分自身を見つめ直す時間でもある。平成も終わろうとしている今、皆さんもこの秘境で自分自身を振り返ってみてはいかがだろうか。(大井川鐵道編、完)

信託と借入れ(金融機関)

先日、民事信託を利用中の方(受託者)の方からお電話をいただきました。

その方は、受託者として管理しているアパートが古くなり修繕が必要なので、金融機関から修繕費用を借りようとしたそうです。

しかし、色々な金融機関に相談してみたものの、なかなか『民事信託』を理解し、民事信託に合わせた借入ができる(受託者として借入ができる)金融機関がなく、途方に暮れてしまったそうです。

色々な金融機関により色々なことを言われたそうで、

・委託者の方を連帯保証人にしないとダメだと言われた

・委託者の方自身が借りないとだめだと言われた

・受託者の方だけでは借入手続きができないので、委託者の方も連れてきてほしいと言われた

・民事信託が分からない(取り扱いがない)ので、受付できない

上記のようなことを言われて困り果ててしまったそうです。

近年民事信託が話題となり、少しずつ金融機関の取り扱いも変わってきているのですが、

まだまだ対応してくれるところが少ない(又は取り扱いがはっきりしていない)のが実情です。

また、一般の個人の方が修繕費やアパートを経営するための運転資金を借りたい場合、金融機関が個人の方にそういった資金を融資する商品を用意していない場合があります。

(金融機関としては、運転資金は中小企業向けのものはありますが、個人向けのものはないことが多いです)

通常、金融機関が個人の方向けの商品として用意しているのは、

・カードローン

・車、教育ローン

・住宅ローン

・アパートローン

などが一般的です。

その中のアパートローンというのも、建築地の購入やアパートの新築資金、他の金融機関からの借換のための融資のことで、修繕費や納税資金などは対応していません。

ご連絡いただいた受託者は、金融機関から融資を受けなくても何とかなったそうなのですが、

色々な状況が起こりうるのだと実感しました。

報酬(9)

【前回の整理】

司法書士が信託関係の受任をするパターンは、主に以下の四つだが、いずれも「個別受任事案」に該当するため、成功報酬制は採用できない。

(1)登記申請のみ

(2)契約書の作成+(不動産があれば)登記申請【信託の内容は当事者らで決定済み】

(3)契約書の作成+(不動産があれば)登記申請【信託を希望しているが内容は未決定】

(4)契約書の作成+(不動産があれば)登記申請【単に「相談がある」というパターン】

+++++++++++++++++++++++++++++

この結論部分に対しては「司法書士は、単に信託契約や登記申請をするのではなく、信託契約締結後の継続的なフォローについて支援します」とか「信託に関する包括的なコンサルティングをします」等の説明によって成功報酬制(例・信託財産の●%を司法書士報酬とする)を採用するケースも散見されます。

ここでは、特に司法書士に信託業務を依頼しようとする方の視点に立ち、冷静に依頼した業務の中身を検討する必要があるでしょう。

つまり「継続的なフォロー」や「コンサルティング」という言葉が意味する業務の中身が何か? という問題ですね。

「継続的なフォロー」となると、信託契約締結後の受託者の信託事務遂行に関する相談に応じたり、必要な書類を作成したりすることが想定できます。これらの事務は、信託契約において信託監督人なり信託事務処理代行者なりの定めをし、司法書士がその地位に就任して業務を担うケースが考えられます。この場合の報酬は、信託契約に定めを置くのが通常です。

このシリーズの冒頭で断ったように、このブログで検討する報酬は「プランニングや契約書作成のための費用、不動産登記申請のための費用など、司法書士が民事信託に関わる際に発生する報酬」を指しますので、信託監督人等の報酬は契約書の定めに委ねておきます。

信託監督人等の定めが契約書にない場合に、司法書士が受託者からこれらの相談に応じる場合、その報酬の出所が問題になるでしょう。信託契約書に定めがないということは、委託者は信託財産から司法書士報酬の支払いをすることを想定していないとも考えられますので、特段の事情がない限り、受託者が固有財産(信託財産ではなく、受託者個人の財産)から拠出すべきでしょう。

また「受託者の相談に応じる」という説明をしながら、実質的に受託者が司法書士にコントロールされているということはないでしょうか? この場合は、別の問題が生じます。

つまり、委託者は「この人に託そう」と考えて受託者を選定したはずなのに、その実質は受託者ではない司法書士のコントロール下に置かれているということになれば、委託者の意思に反することになりますね。また、司法書士が受託者と同視できるような外観が作出された場合「業として受託者となるためには信託業法による登録が必要」という信託業法の脱法的行為と評価される危険もあり、この点には十分な注意が必要になると考えます。 (中里)

民事信託の活用は、ゴールから考える

受益者の死亡等の信託の終了事由が発生すると、信託は精算が開始することになります。

信託に取り組むを、ついつい信託財産を組成することに目が行ってしまいますが、信託が終了するときのことを考えておくことは、それと同等、もしくはそれ以上に重要になるかもしれません。

例えば、精算受託者は、その職務を終了したときは、遅滞なく、信託事務に関する最終の計算を行い、信託が終了した時における残余財産受益者及び帰属権利者のすべてに対し、その承認を求めなければなりません(信託法184条)。

この規定には、信託法によく登場する「別段の定め」はないので、「その承認を求めること」を別段の定めにより省略することはできません。

適正に精算業務が行われていれば、そんなに問題になることはないと思いますが、受託者は、最後まで気を抜くことはできません。

信託は一度始まると長期に渡ることが通常です。常にゴール(出口)をイメージしながら内容の検討をすることをお勧めいたします。(ななみ)

信託に相応しい案件の考察(2)

信託に相応しい案件の考察(1)の事例をもとにして考える。特に不動産の管理について焦点を当てていきたい。

共同住宅2棟は,比較的新しい。ここでは,所有者(本人)は特に売却などを希望していない。

本人はこの建物を含めた不動産業を娘に円滑に引き継がせていきたい,本人の判断能力が怪しくなったら娘がやって欲しい。

しかし,娘にはその気概はなく,不動産業というよりは,父の判断能力が無くなったときにお金が動かせるようにしておきたいことを希望している。

私はこの事例でのポイントは,今後,不動産の積極的な運用が必要か否かで結論が変わってくるのではないかと考えた。

なぜなら,本人の所有する不動産を自由に動かせるようにしておく必要があるのかどうかで,用意しておくべき準備が変わると思われるからだ。

(続く)

文責:本木敦

信託の基礎~予告②~

これから、「信託の基礎」を述べるにあたって、いくつかの断りを申し上げます。

まず、私が対象としているのは、地方の一般家庭が望んでいるであろう「家族信託」「民事信託」です。そのような観点から、信託法「第六章 信託の変更、併合及び分割」第八章 受益証券発行信託の特例」「第九章 限定責任信託の特例」「第十章 受益証券発行限定責任信託の特例」「第十一章 受益者の定めのない信託の特例」については一切触れません。

それから、信託法「第七章 信託の終了及び清算」は、実務的にも非常に重要な点だと認識していますが、私を含めた周りの専門家は信託の組成を経験していますが、信託の終了及び清算については未経験の方ばかりです。このような事情から、この点について説明を割愛することをご了承ください。

では、次回から私の考えを述べてみたいと思います。(小出)

こば紀行#64 大井川鉄道⑤~井川駅

このコーナーでは、浜松から日帰りで行けるプチ観光スポットをご紹介し ています。

ています。

第60回目は大井川鐵道編第6弾、閑蔵~井川

久々の大井川鐵道編再開。閑蔵~井川間は井川線の中で最も駅と駅の間が長く、いくつものトンネルを抜けて終点井川駅へと辿り着く。井川線はもともとがダム建設のために敷設された路線であり、長島ダム完成によりその本来の役割は終えた。旧路線区は水没、一時は廃線の危機にあったが、観光列車として残すべくダムの上を通るよう移設、それに伴い急勾配にも対応できるアプト式列車の導入、湖上駅の新設へと繋がる。

終点井 川駅の標高は686M、静岡県の鉄道駅では最も高地にある。やり切った感があるが、頑張ったのは列車の方だ。終点にふさわしく駅舎にも哀愁が漂う。周辺に民家はなく、ただ、出てすぐのところに老夫婦が営む食事処があり、この小さな食事処に観光客が群がり列をなしている。完全に店のキャパを超えた客入りだったようで、目当てのきのこそばや山菜そば等はことごとく品切れ、中華そばしかないと言われた。朝から何も食べていなかったので仕方なく頼むも、本来乗るべき?チャーシューも品切れなのか、ハムがのっている。。食後の私の背中は駅舎以上に哀愁漂っていたと思う。

川駅の標高は686M、静岡県の鉄道駅では最も高地にある。やり切った感があるが、頑張ったのは列車の方だ。終点にふさわしく駅舎にも哀愁が漂う。周辺に民家はなく、ただ、出てすぐのところに老夫婦が営む食事処があり、この小さな食事処に観光客が群がり列をなしている。完全に店のキャパを超えた客入りだったようで、目当てのきのこそばや山菜そば等はことごとく品切れ、中華そばしかないと言われた。朝から何も食べていなかったので仕方なく頼むも、本来乗るべき?チャーシューも品切れなのか、ハムがのっている。。食後の私の背中は駅舎以上に哀愁漂っていたと思う。

気を 取り

取り 直して足を前に進める。井川ダム沿いに廃線跡があり、その線路上をスタンド・バイ・ミーのように歩くことができる。周辺に民家がなかったのは、井川駅より先も、集落まで続く線路が延びていたためだ。ダム湖自体を周遊できる渡船もあるようだが、あいにく水量不足によりこの日は出ていなかった。この他、どこかで聞いたような名前の「夢の吊り橋」(寸

直して足を前に進める。井川ダム沿いに廃線跡があり、その線路上をスタンド・バイ・ミーのように歩くことができる。周辺に民家がなかったのは、井川駅より先も、集落まで続く線路が延びていたためだ。ダム湖自体を周遊できる渡船もあるようだが、あいにく水量不足によりこの日は出ていなかった。この他、どこかで聞いたような名前の「夢の吊り橋」(寸 又峡

又峡 か)や「井川大仏」などが見所としてある。静かな山間の街並みを見ながらのハイキングは気持ちが良い。

か)や「井川大仏」などが見所としてある。静かな山間の街並みを見ながらのハイキングは気持ちが良い。

おおよそ1時間半程度、プラプラ歩いたのちに井川駅へと戻る。次なる目的地は尾盛駅、終点井川駅より2駅戻ったところにあるスーパー秘境駅だ。そこでこばやしは驚くべきものを目にする…次回、大井川鐵道編最終回!(つづく)